詹姆斯·拉文(章靜繪)

詹姆斯·拉文(James Raven)先生有著耀眼的學術履歷:英國國家學術院院士、劍橋大學莫德林學院院士、劍橋書籍項目信托基金會主任、埃塞克斯大學現代史榮休教授。在他領銜主編的《牛津書籍全球史:插圖本》中,十六位書籍史與閱讀文化史領域的優秀學者著眼于全球人類文明發展史進程中書籍的演化與變遷,對書籍產生的社會影響和關于書籍的種種活動、發明做了全面呈現,為我們展示了一幅從莎草紙卷、簡牘、獸皮卷這些古文明載體的出現,到印刷機、打字機等現代工具的使用的壯闊畫卷。受《上海書評》邀請,譯者李家真先生對詹姆斯·拉文教授做了專訪,談及《牛津書籍全球史》的主導思想、作者隊伍、多元視角等話題。

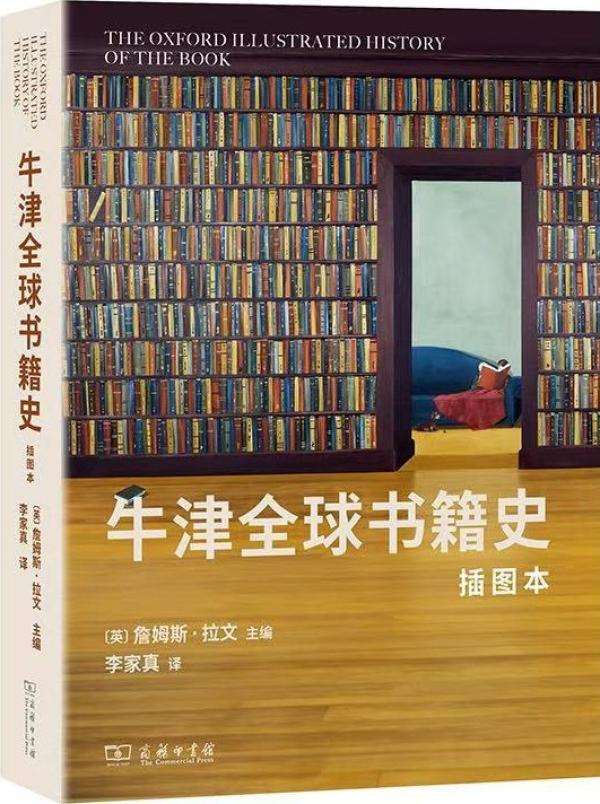

《牛津書籍全球史:插圖本》,[英]詹姆斯·拉文主編,李家真譯,活字文化·商務印書館2024年11月出版,504頁,148.00元

這部書籍史涵蓋人類文明發源五千年以來的書籍生產、發展的歷史,同時又論及全球各文明地區的書籍演變狀況,既有時間維度,又有空間維度,這樣確定書的結構的主導思想是什么?

詹姆斯·拉文:主導思想是,無論探究的重點是文本編輯的細節,還是古老而陌生的“書籍”形式的文化或政治背景,核心的關注點都是傳播,著眼于意義的創造與散布,所涉意義則產生于一種載體,這種載體具備五個特征——圖形化、易讀、便攜、可復制和耐用。無論是由黏土、皮膚或天然纖維制成,還是由顯示器、中央處理器、內存或顯卡驅動,書籍都是以(在很短或很長距離內)便攜物體的形態,在不同程度上充任知識、信息和娛樂的持續傳播者。這種定義立足于可運輸性,或將排除固定在墻上的海報,以及不可移動實體上的銘文,但前述這類文本仍然與書籍有著不可否認的聯系,尤其是在一本書可能由多個(本身不是書)的小項目組合而成之時。哪怕后來的出版商和讀者發現它們的含義晦澀難懂,甚至深不可測,書籍的內容和“文本”總歸是可以復制的,并且能夠被分享,存儲和保藏(無論其設計的耐用期限是幾周還是幾年)。

這一主導思想從一開始就對我們提出了挑戰,使我們不得不思考,作為知識、教育和娛樂的載體,書籍應該由哪些要素構成。本書已向讀者展示,許多個世紀以來,全球各地的書籍是如何借由因文化而異的物理形態來承載書中內容。我們盡可認定,作為實體的書籍應該包含文字、封面和書脊,還可能包含圖片,但無論從時間還是空間角度來看,這都是一個十分狹隘、因地而異的定義。這方面的挑戰在于,既然書籍及其眾多衍生品存在于從古至今的漫長時域,以及全球各個千差萬別的地域,我們又該如何認清它們的本質。舉例來說,索引之類的排序檢索工具源自何處,與之等價的工具有哪些?書到底是怎么用的?我們都知道書籍遍布世界各地,被人閱讀、重讀或束之高閣,成為我們熟悉且往往包含慰藉(或責備)的生活養分,但它們是如何儲存、如何流傳后世的呢?它們的保存方式、生存幾率和生存狀態,在多大程度上取決于文化差異?

諸如此類關于主體、性質和方式的問題,構成了過去三十年間書籍史驚人發展的基礎。關鍵的是,這些問題是以相互關聯的方式提出的,確保了書籍生產與傳播過程中的各種主體和機制沒有被割裂開來分析。列名本書的那些明智的提問者,往往會抵制“書籍史學家”的標簽,他們絕不會讓自己的研究重點脫離生產、流通和使用的歷史背景,無論其具體內容是作者或編者注者身份的確認、作者意圖的復原、審查和版權規避,還是某個古代圖書館的編目分類程序。

除了主導思想提出的挑戰之外,還有哪些挑戰?

詹姆斯·拉文:關于書籍由什么構成的各種假設,始終還會面臨其他的一些挑戰。“本冊”一詞(codex)源自意為“樹干”或“木塊”的拉丁詞語“caudex”,通常被定義為由若干張紙、獸皮紙、紙莎草或其他類似材料制成的簿冊。本冊雖然經常與手寫書籍聯系在一起,但在西方世界,它也普遍與印刷書籍聯系在一起。然而,在世界各地的不同社會中,無論是過去還是現在,書籍都以許多其他形式存在,盡管在現代的全球交流及相互了解成為現實之前,人們并沒有對書籍的不同形態和功能進行深入的比較,就算有過這方面的探究,終歸也只是極少數人的學問。文本可以是壓痕,可以是戳記,可以銘刻,可以書寫,可以繪制,可以模板噴畫,可以雕版或活版印刷,可以刻版印刷,可以鉛印,可以石印,還可以照相復制或數字復制。舉例來說——這個例子與二十世紀晚期許多書籍史著述的重心截然對立——歷史學家若是放眼涵蓋今日印度、巴基斯坦、尼泊爾、孟加拉、斯里蘭卡、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓的廣大地區,以及南亞和東南亞的其他一些區域,要對這些地方在絕大多數世紀里的書籍生產史做一番研究,研究對象就只能是手寫文本的傳播。十六世紀中葉之前,手寫產物是南亞地區唯一的一種書面文本;十九世紀初葉之前,也就是天主教傳教士將第一臺印刷機和鑄造字模帶到印度西部將近三百年之后,手寫文本依然是這些地方的首選。從更為廣大的層面來說,盡管在二十世紀八十年代和九十年代,一些聲名卓著的文化史家和目錄學家已經為書籍史的各方各面寫出了開拓性的論著,繼起的文獻研究者仍然對書籍史的發展施加了可觀的影響。

文德蘭達書版(Vindolanda tablets)是一些來自公元一世紀至二世紀的又小又薄的木版殘片,直到1973年,人們才首次發現這種載有墨寫文字的木片。作為英國現存年代最早的手寫文件,這些書版為羅馬帝國不列顛行省的北部邊界提供了無可比擬的證據。圖中的書版(第291號)承載著一封信函,是名為“克勞迪亞·塞維拉”(Claudia Severa)的女子發給“薩爾皮西亞·勒皮迪納”(Sulpicia Lepidina)的生日聚會請柬。這封信函以碳素墨水寫成,書體優雅,幾乎沒有連字,是已知年代最早的女性拉丁文書跡。

一個法立德·丁·阿塔詩集抄本的皮雕裝訂,此本于伊斯蘭歷841年(1438)在赫拉特制作,是阿卜杜勒·馬利克('Abd al-Malik)為帖木兒皇帝沙哈魯抄寫的,現藏伊斯坦布爾的托普卡帕宮圖書館。

圖中的這個書封所耗用的各種珠寶和貴重金屬,說明了它包覆的中世紀抄本曾經受到怎樣的崇敬,書封的中心元素是一塊刻有基督受難的象牙飾板。此書封系為西班牙的塞羅斯圣克魯茲女修院(Santa María de Santa Cruz de la Serós)制作,制作年代為1085年前后,現藏紐約的大都會藝術博物館。

我們的希望是,盡管由于篇幅和字數的限制,本書不得不有所取舍,但它仍能說服讀者,這方面的挑戰在于比較:從楔形文字書版到數字書版,書籍擁有不計其數或前后相繼或同時并存的形態,比如卷軸和本冊,比如印加“奇普”,中國及東亞的竹簡和雕版印刷品,佛教唐卡,爪哇人、巴厘人和僧伽羅人的貝葉書冊,以及達科他野牛皮。哪怕是在“本冊”這個泛稱的統攝之下,地圖冊、樂譜、剪貼簿、拉頁書和連環畫(以及漫畫書)也會讓我們看到類型和形式的進一步分化。電話號碼簿和活頁記事本告訴我們,短短一兩代人的時間之內,曾經新穎的書籍形式就會以多么快的速度退出舞臺,變成陌生過時的事物。最重要的是,我們生活的年代提供了花樣繁多的數字書籍形式,能夠帶給我們迥異以往的文本編排、處理、接觸及閱讀體驗。書籍形態的比較還牽涉五花八門的技術,從土版刻寫、各種謄抄方法到電子數據編碼和電信數據編碼,再到數字數據編碼。無論是在哪種情形之下,書籍的使用和閱讀都有著千差萬別的動機。

因此,這本由多位作者撰寫的書旨在以一種拓展我們心目中書籍概念的方式,讓讀者領會書籍歷史的廣度:書籍史可回溯到五千年以前,并不僅僅是紙質本冊的歷史,更不僅僅是印刷圖書的歷史,這門學科應當探究各個時代各個地域的各個民族,如何秉持各自不同的理由,采用各自不同的方式,努力儲存、傳播并取回知識和信息,還應當探究這些縱貫古今橫越全球的實踐,如何造成了種種大相徑庭的后果。本書揭示了這些目標之間的平衡,以及其他種種實用性、地方性及意識形態考量,揭示了這些因素如何影響人們自公元前三十三世紀(來自這個世紀的一批物品據稱是現存最古老的書籍,原因是部分學者認為,這批物品滿足書籍的定義)以來的材料選擇和加工,這些選擇和加工,為的都是記錄、運輸、閱讀和保存信息。同樣,正如本書試圖展示的那樣,書籍史研究已經是一種全球性的活動。新穎獨到的書籍史寫作及研究項目紛紛涌現,覆蓋中國、印度、南亞及中亞、非洲和南美,以及一些目錄學和書籍史研究長盛不衰的地區。我們還會看到,書籍史的一個明確且日益強烈的動機是擺脫國別和政治地理(較早的實用主義研究通常以它們為研究單元)的束縛,轉而從語言、審美、大洋及后殖民視角出發,探討何謂顯而易見的“無國界書籍”。不太顯而易見的是,“無國界書籍”有時還是“無讀者書籍”,在這種情形之下,人類對書籍的歷史體驗表現為對某些書籍的感知乃至使用,但卻不牽涉對這些書籍的實際閱讀。

占卜獸骨可說是存世最古老的漢字書籍,每隔十天,商代晚期(約前1300-前1150)的一名占卜師就會用燒紅的釬子扎穿圖中這塊牛肩胛骨的背面,通過骨頭的裂紋預測商王和王朝近期的命運。他把每一次的占卜結果刻在這塊骨頭的正面,緊鄰那些兆示命運的裂紋,由是纂成了一份關于吉兇禍福的記載。此獸骨現藏大英圖書館。

采納這些方針之時,最具雄心的目標是將書籍的歷史全面置入全球歷史發展的框架之中,為階級史、種族史、性別史和情感史的一些方面做出巨大的貢獻,并為觀念史、革命史、地區及國別政治史、信仰及信條史和外交史提供補正。針對實體書籍里里外外和一系列非文本來源的各種增益性研究,催生了一些新興的史學門類,比如審查史、版權史、出版經濟學及地理學史和發行網絡史,以及圖書館使用史。除此而外,書籍史還使閱讀史和接受史所包含的來源分析類型得到了顯著的擴增。從書籍生產、傳播及影響的法律、商業層面到儀式層面,書籍史與觀念史、宗教信條及實踐史、知識社會史、社會性史及人際親密行為史相互交錯,推動了這些學科的發展。

本書組織了十六位作者共同撰寫,這些作者來自多個國家和機構,在各自擅長的研究領域撰寫各地區或者各時代的書籍史,形成既專業又全面的書籍歷史,這么做的優勢和弊端是什么?選擇這些作者考慮了哪些因素?組織的過程中有沒有什么故事?

詹姆斯·拉文:之所以從眾多的國家和機構募集作者,好處在于他們的專長和方法與各自所在的地區和語言有著極大的相關性,這也是本書的組織原則。這個好處也有一個副作用,亦即它成為一個借口,使我們沒有采用那種更具挑戰性的組織原則:每一章節都從全球視角出發,探討書籍的一個特定方面,涉及年代、樣式、構建方法與材料、發行與接收、讀者群體、保存狀況,如此等等。話又說回來,前述替代方案容易導致重復,所以我們還是選擇了按區域劃分的組織原則。

向作者約稿的過程十分愉快,我沒有遭遇任何拒絕。對這樣一本旨在以全球視野從古至今全面回顧書籍歷史的重要著作,所有的人都充滿熱情。問題在于,并不是所有的作者都是以英語為母語,因此我的編輯工作還包括仔細考慮術語和表達方式,以及與作者進行大量的——并且非常愉快的——討論。

這種做法產生了一個十分有趣的結果,那就是來自不同學術傳統和學科的作者并不總是能對各種定義達成一致,由此為本書增加了一個重要的辯論元素,讀者也可以參與其中。例如,身為近東古史專家的埃蓮諾·羅布森(Eleanor Robson)向我們闡明,短命的垃圾文獻對歷史學家的價值,不亞于垃圾堆對考古學家的價值。古代的零碎文字同樣相當于信息存儲庫,有助于我們了解那些制造并丟棄它們的文化。戈蘭·普魯特(Goran Proot),一位書籍保護者和文獻學及排版研究者,重新發現了十六世紀歐洲的許多一次性材料,包括傳單以及從印刷車間幸存下來的零散印件,由此向我們揭示,在棄物和巨大的官方印刷訂單當中,存在著一種迥異常規的信息生產和接收史。本書另一些章節包含其他一些跨文化比較,著重討論了采用或延遲采用各種印刷方式的原因,比如相對需求和經濟考慮使一些地方持續沿用抄寫方式,拒絕采用印刷術,又如木版印刷在一些地方比活字印刷更受青睞,因為木版可以重復利用,滿足偶或有之的按需出版要求。

本書除了梳理從古代世界到數字時代書籍的物質形態演變歷史,還著重論述了書籍與時代的社會、政治的互相影響和互相創造,因而也是一部文化史。在物質史和文化史的交融中,有沒有側重和平衡?

詹姆斯·拉文:這個問題非常重要,并且不可避免地引出了關于章節之間可比性的疑問,因為各章節為某些時代和地區提供的文化史證據(涵蓋政治、宗教、經濟和社會問題)比其他時代和地區更多。這方面的重心和取舍之所以各不相同,是對應于中國、歐洲和美洲等地歷史的各個重大轉折點,包括政治和文化革命,藝術運動,王朝更迭和技術變革,如此等等。有鑒于此,本書著意探討了書籍物質形式與文藝復興、宗教改革、浪漫主義和馬克思主義(以及許多其他概念,尤其是宗教起源)之間的關系。

從更廣泛的具體學科視角來看,二十世紀晚期,在歐洲和美洲各所大學的文學系,文獻批評的目標和方法都出現了分化,文獻理論也有所發展。但在更為晚近的年代,品類大大增加的文獻研究及文本批評方法同樣為寫作實踐、出版行為和文本接受的歷史研究作出了自己的貢獻。除去針對傳統經典文本集成的廣泛研究(這實際上仍是一個“偉大傳統”)之外,“經典性”本身也吸引了極大的研究興趣。本書呈現的各種新型書籍史有助于識別并分析“大眾”文學、“小眾”文學和具體的“類型”文學,并且能推動關于女性研究、性別研究、同性戀研究和種族研究的探討。這種策略如今可以應用于全球各地區的書籍史研究,各地作者已經對西方學界的這些背景發展做出了回應:許多文學系已被文化研究系取代,后者涵蓋了電影和媒體研究;新型的交叉研究得到進一步鼓勵,涉及文獻理論和性別理論,以及罕用語種文獻;翻譯和不可譯性再次成為關注焦點。大部分此類工作的作用是把歷史尤其是社會史視角重新引入文獻研究,以及書籍概念大幅擴展之后的全球書籍史。

讓-奧諾雷·弗拉戈納爾于1770年前后繪制的《讀者或說讀書姑娘》,現藏華盛頓特區的國家美術館。這幅畫作描繪的閱讀行為極其私密,使讀者隔絕于周遭世界。

這部書籍史的多元文化視角,令人耳目一新。請您詳細談談這方面的初衷。

詹姆斯·拉文:多元文化主義源于本書的全球意圖,它本身也是歷史和人文學科實踐中更廣泛的“全球轉向”的一部分。在過去十年左右的時間里,“西方”的學者們決心尋求更廣泛、更全球化的視角,借以回答有關能動性、變革和連續性的問題。其中一些研究特意對“東方”和“西方”進行了比較。圖書史領域就有一個這樣的例子,亦即約瑟夫·P·麥克德莫特(Joseph P. McDermott)和彼得·伯克(Peter Burke)編輯的《東亞和歐洲的圖書世界,1450-1850:聯系與比較》(香港大學出版社,2015)。其他一些學者正在嘗試進行更全面的比較,甚至不憚于做出一些不可避免的籠統化敘述。

正如拙著《書籍史是什么?》(2018年,劍橋,政治出版社出版;2022年,譯文出版社,土耳其語版;2022年,越南語版;2024年,西班牙語版)所說,現已被公認為一種跨學科學術研究的“書籍史”,是從二十世紀八十年代開始步入其現代階段。然而,重要的是(正如本書幾乎所有章節都有的偶爾評論所表明的那樣),它的思想根源可以追溯到許多個世紀之前。就現今發展狀況而言,“書籍史”旨在研究所有物質形態下的文本在所有社會和所有時代生產、傳播和接受的歷史后果。話又說回來,這些研究課題并不新鮮,哪怕各學科學者越來越樂于從新的視角出發,借用“書籍史”這個標簽來探討關于書籍過去意義和功能的更廣泛問題,并且著力倡導一種跨學科研究方法,這種方法能擴展并修正較早的方法和結論。從很多方面來看,最后這個舉措是這項事業最具成效的一個層面,因為它就像我們在準備、撰寫和編輯《牛津全球書籍史》時所做的一樣,收攬了類型眾多的參與者,把他們拉進了相關的對話和合作研究。這些參與者包括文化及社會歷史學家、文學研究者和批評家、文本編輯理論與實踐研究者、目錄學家、手稿學家、古文字學家、金石學家、語文學家、珍本特藏管理者、古籍修復者和語言學家,也包括譯者、科學史家、觀念史家、藝術史家、人類學家和考古學家,還包括研究媒體學、傳播學和圖文傳播學的專家。這些書籍闡釋者使用的方法雖然千差萬別,但都以文本為研究對象,都把文本視作集合性人類施為作用于物質載體的產物。和語言一樣,這些物態的文本,以及文本符號所包蘊的信息,都是我們撰著意義史之時最為強大的可用工具。

退一步來看,近年來,新一波書籍史研究更加自覺地采用了比較方法,引入了非歐洲、非北美及后殖民視角。本書嘗試提供一些全球性的比較,這一類的比較還處于萌芽階段,但它們之所以成為可能,是因為前輩學人留下了長期積累、分門別類的地方及國別目錄學及檔案研究成果,為它們提供了堅實的支撐。首先要探究的問題是跨大洋及跨大陸的書籍生產、流通和接受史,以及知識的在地生產和廣遠傳播。要厘清任何時代任何地域的書籍史,皆須辨明書籍生產的經濟機制:書籍生產所需的資本從何而來,個人或社群為何及如何支付勞力成本和購買成本,各不相同的需求水平有何原因。本書呈現了種種未知因素和不均衡的研究模式,以及由此而生的未來挑戰。西方與非西方的比較,尤其有助于推動反思,幫助我們理解各種區別與交疊,比如商業出版、非商業出版、體制出版和私人出版之間的區別與交疊,理解靠活字、木版、金屬刻版或其他方法實現的書籍及非書籍印刷活動的社會角色,理解各種書籍生產、發行乃至閱讀模式的相對效能。舉例來說,關于亞洲地區木版印刷的研究動搖了一些勝利主義色彩較為濃厚的歐洲印刷史,因為研究結果業已表明,活字印刷牽涉鑄字、排字、校正和費時費力的散字還盤過程,并不總是最為經濟的一種印刷方式。

圖中的印刷場景出自布魯日藝術家約安內斯·斯特拉達訥斯(Joannes Stradanus,1523-1605)設計的《新發明》( Nova Reperta)系列印本,由安特衛普的約安內斯·加勒(Joannes Galle)于1590年前后刊行。此本現藏安特衛普的普蘭廷—莫雷圖斯博物館。

達契爾于1890年前后繪制的《排字女工在字盤前工》(Compositrices typographes à l’ouvrage devant leur casse),圖中的排字女工坐在字盤跟前,正在排制某個文本的印版。

合在一起看,世界各地的書籍史可以推動一系列品類繁多的新研究,從新聞采集及國際報業史到特定作品的全球史,再到技術及知識轉移的全球史。最重要的是,書籍史研究的“多元文化視角”可以充實、修正、質疑并細化關于實踐、行為及再現的各種涵蓋范圍更廣的敘述,比如顛覆史、革命史、改良史和征服史。在近來的典禮史、語言史、幽默史和情感史探討當中,關于書籍生產、流通和接受的研究也占據了顯著的位置。書籍史研究有助于認識書籍尤其是印刷文本和土著書寫文本所蘊含的變革力量,這方面的認識已經極大地促進了關于傳統發明、社群想象、殖民接觸、后殖民主義和庶民研究(subaltern study)的討論。

至少應該提出一個警告——盡管從某些方面來看,這也算一項積極的成就。無論過去還是現在,書籍史始終伴隨著爭議和批評,始終在引發關于方法論和前提假設的辯論。歷史著作總是會有意或無意地強調某些普遍價值觀,批評的聲音也已指出,一些重要的書籍史研究存在年代錯置和目的論的弊病。我一直在懇切告誡各位致力于撰著書籍生產及接受史的作者,不要輕率地陷入無意識的進步敘事。在籌備本書的規劃會議上,我對各種粗暴的假設表示了反對,比如說現代性的必然進程,以及全球化整體對各種地方性關鍵差異的同化。有些人說,我在這方面的堅持已經走得太遠。已故的伊麗莎白·愛森斯坦(Elizabeth Eisenstein)在她最后一本書《神圣藝術,地獄機器》(Divine Art, Infernal Machine)中警告說,當前“對各種西方技術存在相當大的矛盾心理。勝利主義,除了互聯網之外,已經過時了,進步論和其他一些關于歷史發展的‘輝格式’論調也是如此”。不過,她會在我們這本圖解歷史當中看到對制衡和約束的同類關注。

更直白地說,對某些觀察者甚至一些參與者來說,此類關于更進步書籍史的研究并不都是名副其實的“歷史”(對某些人來說,重點恰恰是它不是歷史)。歷史關注的是恢復過去的人類經驗。有功于“書籍史”的一些學術研究可能會超越嚴格的歷史研究范圍,情形正如許多有功于“藝術史”或“思想史”的研究都是聚焦于美學、物質或哲學問題,并沒有毫不含糊地探討過去的行為和態度。從主要關注批判理論和編輯方針的研究,到關注小寫體書跡和印刷生產的古物研究,書籍史的一些方面顯然不是(或在很大程度上不是)真正的歷史。本書各位作者不光納入了(盡管由于字數限制往往篇幅較小)關于書籍制造及其印刷、創作和紙墨的細致分析,還納入了一些抄本學研究(包括抄本比勘、古文字學研究和書跡分析)。

這部書收入了一百六十八幅插圖,更豐富立體地表現了全球書籍的歷史。選擇這些插圖有什么標準嗎?今天已經號稱是“讀圖”的時代,可謂無圖不成書,您怎么看這種變化?

詹姆斯·拉文:本書圖版采用了獨創的編排方法。按照我們的要求,所有作者挑的都是有助于闡明相關章節內容、但又未在正文中特加說明的插圖。這些插圖自帶解釋性的說明文字,使得本書可以通過兩種方式閱讀,一種是基于正文敘述,另一種則基于圖版連成的故事(只有一兩幀圖版例外,因為作者不可能不在正文中提及相應圖版中的書籍或其所屬大類,例如《圣經》)。

梵蒂岡圖書館收藏的《新約》莎草紙卷(博德默莎草紙卷集藏14-15,編號75),為存世最古老的福音書書跡。

十二世紀的《墨爾本福音書》( Melbourne Gospels),亦稱《狄奧法內斯福音書》(Gospel Book of Theophanes)。此本的裝飾元素還包括一些別出心裁的人格化美德形象(圖右),各種美德化身為經過基督教改造的古希臘女像柱,托舉著《圣經》表格周圍的建筑圖樣。現藏墨爾本的維多利亞國立美術館。

現今的閱讀是否依賴圖片,是一個有爭議的問題(本書各章沒有專門討論這一點,但最后一章通過眾多例子表明,在全世界大多數現代社會中,對插圖和圖像的依賴性有了何種程度的增長)。與此同時,本書各章都涉及人們的閱讀實踐。作為一種心理過程,閱讀是高度個體化的,受文化制約的,并不僅僅是對書面或印刷符號以及通常被認為是文本的內容的閱讀。閱讀技能不是獨立的,閱讀圖片、建筑甚至景觀的方法都可以轉移和累積。在不同情境之下,或者在簡單直接的比較之中,標記或風格、字體和頁面布局的變化可能會使人對相同的符號和詞語產生截然不同的反應。媒介的變化甚至會帶來更加巨大的反應差異。舉例來說,在印刷術剛剛問世的幾個世紀中,閱讀印刷體和閱讀手寫體之間的關系仍然沒有得到充分研究。參照哥特體、羅馬體和手寫體在十七及十八世紀的流行程度,學者們就讀者群的分化和重疊提出了各種揣測,但印刷體和手寫體之間也有許多接觸點,比如模擬手寫體的印刷字模,以及手寫信件和簡單藏書標簽中那些苦心模仿的印刷體。

牛津大學出版社的前輩羅伯特·達恩頓(Robert Darnton),有多本著作出版了中文版,他對圖書史和閱讀史的論述既專業又很好讀,影響很大。這本書與他的著作相比有什么新解釋?

詹姆斯·拉文:我們這本書是以世界各地許多學者的工作為基礎,其中之一正是羅伯特·達恩頓。這本書尤其得益于他影響巨大的“信息交流電路圖”(communications circuitry)理論,該理論也是我修訂拙作《書籍史是什么?》(2018年版)的重要參照。長期以來,羅伯特·達恩頓一直是一位樂于助人的同事,對許多人來說都是靈感來源。在馬歇爾·麥克盧漢(Marshall McLuhan)那些格言提出十年或更長時間后,達恩頓提出了一個很有影響的“信息交流電路圖”模型。正如他自己解釋的那樣,這個模型假設“印刷書籍通常會經歷大致相同的生命周期”,而他的目標是展示“如何將這些不同部分整合到一個單一的概念框架中”。他厘清了文本生產、流通和接受的各個階段,同時界定了以書籍貿易實踐和交流為中介的人與人之間的歷史關系。隨后,尼古拉斯·巴克利(Nicolas Barker)和托馬斯·亞當斯(Thomas Adams)對這一基本由物質驅動的思想流通模式進行了修正,促使人們更多地探討其與書籍保存、文本和描述性目錄學、較老書籍的持續流通以及圖書館的發展和使用之間的交集。正如達恩頓首先承認的那樣,模型僅僅是新思維的一名仆從,只不過這名仆從很有用處,不光能使思想條理化,為檔案及證據闡釋提供直接的幫助,還能助長更大膽、更具啟發性的觀念化嘗試。有鑒于此,彼得·麥克唐納(Peter McDonald)從文學研究的角度提出了另一個模型,該模型旨在細化達恩頓的功能性回路,并通過與社會學家皮埃爾·布迪厄(Pierre Bourdieu)更廣泛的觀點互動,加深了我們對歷史文學文化的理解。布迪厄對文化再生產模式著迷,認為文學場域不啻一個社會微觀世界,體現著自身的結構和動態法則。麥克唐納的模型通過簡單的線條而非圖形,重構了文本的“困境”,這一困境不僅由作者,也由出版商和市場所塑造。進一步的交集可能存在于布迪厄的“習性”或文化資本的物質體現,即生活經驗中根深蒂固的習慣和技能。

達恩頓還曾寫道,書籍史有可能“看起來不像一片田野,而更像一座熱帶雨林”,使得“探險家幾乎無法穿行其中”。在現代書籍史的早期,不同方法融合的主要例子是呂西安·費夫爾(Lucien Febvre)和昂熱-讓·馬爾坦(Henri-Jean Martin)合著的奠基之作《印刷書籍的誕生》(L'Apparition du livre),以及達恩頓、D.F.麥肯齊(D.F. McKenzie)和夏提葉(Roger Chartier)等人后來撰寫的一些論文。我們可能會(有時是過于簡單地)指出方法論和觀念抱負之間的國家差異,點出法國和歐洲大陸的貢獻(及其格外早熟的理論化趨向和文獻計量學重心),拿這個對比英美學界那個悠久的傳統,亦即基于收藏的文獻及實證研究(英國的枚舉式回顧性國別目錄學研究走在前列,但其中也包含分析目錄學的成分,以及對“書籍史”中經濟和物質要素的重視)。所有這些都有助于認識文本生產、傳播和接受的歷史環境。相關例證包括對修院書手工作的細致分析,以及對書商、印刷商、報刊編輯及東主職業活動的梳理,如此等等。關于出版經濟學和文獻市場運作機制的探討,與贊助及審查研究、商業及私人出版差異研究和讀者及閱讀體驗多重性研究齊頭并進。

本書開篇就特別梳理了全球書籍史的時間線,讓人對全球書籍史的重大時刻一目了然。書籍最新的形態是電子化,您如何看待電子圖書與紙質圖書的未來?

詹姆斯·拉文:近年來最有趣的發現之一是,數字技術并未抑制傳統實體,反而確實地增加了紙質品的印刷和使用。全球各地的書店蓬勃發展,許多書店還成為了新的社交場所,就像依賴紙質書籍的讀書俱樂部一樣。也有證據表明,年輕人仍喜歡紙質書籍的物質形態和它提供的閱讀體驗,盡管它缺少數字書籍的“瀏覽”和“查找”功能。數字革命給書籍的生產和閱讀方式帶來了根本性轉變,使自助出版成為可能,還使書籍的內容越來越豐富,打破各式各樣的束縛。這一革命同時伴隨著大型國際出版公司規模空前的整合(如企鵝蘭登書屋2013年的大規模合并)。

本書最后一章的作者杰弗里·施納普(Jeffrey Schnapp)最初是一位研究中世紀的學者,但現在研究新媒體,因此他對二十世紀試圖想象無紙書籍的努力提供了獨特的見解,從艾倫·凱伊(Alan Kay)的“動態書”(Dynabook)這一平板電腦概念的先驅,到菲利斯·約翰遜(Phyllis Johnson)的盒裝雜志《阿斯本》(Aspen)——里面裝滿了留聲機唱片、Super 8電影、海報、樂譜和紙板雕塑。“時至今日,書籍已經終結了不止一次,”他總結道,“只不過,每一次的終結都導致了新型書籍的誕生。”事實上,多年以來,我們對書籍的傳統理解一直受到數字媒體發展的挑戰。便攜式電腦、智能手機和可滾動文本的出現挑戰了對書籍構成、效果和目的的假設。我們編發文本,將“text”(文本)名詞當作動詞來用,使用并定制電子圖書,創造我們自己的出版物,并且對這類出版物擁有看似充分的控制權。大眾及學術評論家紛紛立說,探究實體媒介與數字媒介之分,紙張與像素之別。電子圖書帶來種種前所未有的閱讀及求知體驗,這些體驗極大地撼動了我們原有的認識,不光涉及知識的物質形態,還涉及知識的定義、構成和傳播方式。

在當下這個書籍再次經歷重大變化的時代,關于書籍的持久性和永恒性的確認,有什么要強調的嗎?

詹姆斯·拉文:更深層次的表現是,數字書籍雖然以各種新形式改變了文本的外觀和閱讀方式,但又在這個過程中逐漸“回歸平板”。有鑒于此,我常常把書籍演化稱為一個“從平板(古敘利亞和巴比倫的泥板)到平板(數字化的平板電腦)”的過程。另一個重要表現則是“擬態”,亦即書籍依然使用熟悉的形態——如“頁面”以及“頁面編號”,即使這并不是新技術的硬性要求。由此看來,紙質書籍的傳統依然存在,閱讀依然會是人類的一項技能、一種欲望。

書籍史具有無法避免的政治性,就其關注點和效用來說都是如此,書籍史的書寫也衍生了無法避免的政治批評。媒體與社會之間的關系顯然具有本質上的政治性,從古至今,對新聞和公共傳播手段的控制一直在威脅基本自由。格外突出的例子是,現代的報紙媒體正是通過傳播觀點和政經信息來確立其對自由的主張。另類和激進是傳播史上不可或缺的一部分。同樣敏感且充滿戲劇性的是入侵和殖民主義的歷史。尤其缺乏新意的則是傳教活動,因為在這些活動中,“書”就是圣書,就是《圣經》《古蘭經》或其他經籍。然而,崔西·洛夫蘭(Trish Loughran)等人譴責“主流書籍史”是民族主義的具象化,它“排練了一出關于現代化的激情劇”,并“為我們所知的世界辯護,將地方差異納入一個全球印刷書籍傳播的總體畫面中”。由于實際原因以及更明顯的語言和文獻關聯,圖書目錄學的發展與民族國家緊密相連,有鑒于此,一些圖書目錄學家的保守主義傾向,以及他們對實證及技術評估而非建設性理論干預的偏好,有時并非毫無道理。盡管如此,我們仍應努力實現去殖民化,消除書籍史中無益的政治和國家邊界,同時重新定義諸如印刷資本主義之類的概念,這類概念遮蔽了本書提出的許多知識目標。書籍史的多樣性也充滿活力并富有成效。分開來看,分析目錄學、批評理論、閱讀史、圖書館史和目錄學史都能夠獨力解答一些類型各異的問題,都有各自的研究熱情和認識論關切作為驅動,但這些學科一旦相互碰撞——無論是痛苦的還是無感的——便能夠觸及更深的層面,獲得更大的批評敏銳度。

書中對中國和亞洲的書籍歷史也有不少論述,談到近現代中國的書籍出版情況,著重談到了有百年歷史的商務印書館、中華書局的過往,也談到了近年市場盜版的狀況。本書中文版出版之際,您對中國圖書行業有什么希望?

詹姆斯·拉文:我希望國際關系不僅由各國政府負責,全球出版業也應參與各種跨國和跨文化議題,以期增進全世界民眾的福祉。這將涉及解決版權和審查問題,以及為作者、出版公司和數字運營提供支持的實際出版合作和翻譯計劃。

就學術(而非商業趨勢)而言,更為嚴謹的觀念質疑適合于中國的書籍史研究,該國對“西方”書籍史的興趣已見增長,同步增長的還有一些新穎的比較研究,著眼于中國自身迥異于西方的書籍生產及其社會影響史。最有趣的是,以往的一些治中國書籍史的學者,比如法國漢學家伯希和(Paul Pelliot)、美國漢學家托馬斯·弗朗西斯·卡特(Thomas Francis Carter)和中國目錄學家張秀民,都以這樣那樣的方式利用了歐洲印刷史的研究成果,反過來,費夫爾和馬爾坦也對中國書籍史表現出了程度有限的一些認識。不過,書籍史的新方法和新研究亦可得益于中國文人學問的深厚傳統。傳統中文及韓文的“書籍”一詞,業已被采用為歐美歷史著述中“book”的譯名,此一譯名可以涵蓋足夠多樣的類型,比如說未經裝訂的手寫或印制字紙。更具體地說,至遲是在公元十一世紀的宋代,中國人已經開始使用“版本”一詞,借以區分基本一致的文本所衍生的各種彼此相異但通常同為印本的書籍。從詞源學角度來說,“版本”這個術語關涉目錄之學的一種優越形式,重要原因之一是珍本書籍具有可觀的轉售價值,學者必須具備非同一般的人脈,才有能力訪求并積累關于珍本書籍的冷僻知識。比較目錄學的研究還將繼續,但中國人用來描述書籍及書籍品鑒活動的語言凸顯了他們對書籍的一種特殊認識,這種認識與西方書籍史只有部分程度的一致。顯而易見的是,中國人對書籍的物質價值和意識形態價值有一種獨特的權衡,并且注重書籍的儀典及精神價值,盡管從總體上說,現代知識界對宗教及存在問題可謂敬謝不敏。

這種富有冒險精神的比較學術研究還處于萌芽階段,但卻為結合各種更為廣泛的概念、設置各種跨越迥異領域的議題提供了機會。以一個引人注目的例子來說,關于十世紀以后的中國書籍,出現了已故且備受懷念的約瑟夫·麥克德莫特(Joseph McDermott)所稱的“華人及非華人研究的爆炸性增長”,這種增長已經改變了關于經典編纂、抄本文化、文本傳播和知識形成的學術研究,具體方式則是利用中國傳統目錄學的優勢,并且重新審視書籍生產(包括木版和活字)、流通(購買、贈送、借閱,甚至偷竊)和消費(閱讀習慣、私人和公共圖書館以及收藏家)等問題。正如克里斯托弗·里德(Christopher Reed)在本書當中和麥克德莫特在其他著作當中論證的那樣,經濟、文化和技術因素可以解釋,中國人為何在長達千年的時間里偏好簡易便攜的木版,后來又偏好由德國作者和演員阿洛伊斯·澤內菲爾德(Alois Senefelder)于1796年發明的石版,但卻始終不青睞活字和鉛印。另一方面,亞洲地區以其他方法生產的便攜文本,所傳達的意義同樣具有變異性。正像包筠雅(Cynthia Brokaw)堅持認為的那樣,我們必須追問,前人究竟是怎樣理解“書”這個概念。二十世紀之前,許多中國書籍都是由從其他文本中收來的未署名片段匯成的雜集,還會在印行新版時維持原來的書名,但卻刪去或替換書中的一些片段。這種持續的再出版方式重塑了我們對作者身份的理解,并動搖了西方對書籍的概念——這一點在由我編輯的最新書籍《漫長的十八世紀全球知識交流:1650-1850年》(Woodbridge: Boydell, 2024)中得到了進一步的探討。該書也是我作為總編輯的新系列叢書的第一卷(目前已有五卷正在制作和出版中),我正在積極尋找更多提供中西方比較視角的專著。

在翻譯這本書,尤其是您的引言時,我感受到了您對書籍的全心熱愛。能否向中國的讀者分享一些關于閱讀實踐的個人建議?

詹姆斯·拉文:書籍和作者表現為如此眾多的形式,要說有誰享受不到閱讀的樂趣,無疑是一件不可能的事情。閱讀也是一項高度可轉移的技能——可以在不同類型的文本之間轉移,無論目的是娛樂、教育還是實用助益,還可以在不同時間和地點之間轉移,無論在白天還是夜晚,室內還是室外,無論在靜止狀態還是移動狀態,無論光線如何,座席怎樣,就連站立(甚至跪著)之時也不例外。因此,閱讀習慣的變化或可作為評估閱讀實踐的依據。從史料中瞥見的讀者身體擺放和反應,或者說“閱讀姿勢”,可以進一步提供關于當時閱讀體驗的線索。埃娃-瑪麗亞·哈內布特-本茨(Eva-Maria Hanebutt-Benz)著有妙趣橫生的《閱讀的藝術》一書,其中展示了各種異國情調的閱讀家具。從日記、同時代的評論、法律存檔、家庭銷售和其他商業描述,以及繪畫和版畫中對閱讀的描繪,可以提供很多關于閱讀空間的信息,無論是堂皇的私密休息室還是低矮的客廳。一本書的保存或排列方式,或可說明它是主人心目中的崇敬之物、嘲諷之物、煽動之物還是權威之物,是用于散播還是保留,提供的是裝飾還是教益。中世紀起源的閱讀輪已經被其他許多用于閱讀的器具所取代,這些器具既用于閱讀也用于展示。閱讀椅、書架、書桌、印刷品架、梯子、旋轉書架、地球儀、雕像和其他雜項物品,以及圖書館的布局、窗戶、天花板和墻壁書架,乃至曾被書櫥封閉的空間,全都暗示了關于閱讀實踐和目標的理想。近年來,公共圖書館紛紛被“思想中心”取代,創客空間也在改變人們的觀念,它們是跟圖書館一樣的展示室或文學瀏覽室,并且是對隱秘排外、附帶特權、裝潢鋪張、受到資助的市政圖書館的一種拒斥。

所以我建議,讀者要變得更加靈活開放,隨心所欲地享受各式各樣、數目或多或少的閱讀可能性!本書對不同時代和世界各地閱讀實踐的比較,挑戰了我們對“文本”定義的確定認識,這些認識涉及文本的物質形態和傳送方式,乃至通常被合理(“合理”基本只是對現代和西方書籍而言)命名為“副文本”的那些設計元素的參數。在閱讀實踐當中,更重要的是承載表意符號的物料,還是文本的便攜性或保存并重讀的潛力?不言自明的是,閱讀對書籍歷史所體現的文化交流至關重要,它本身就構成一部歷史,帶來許多認識論、方法論、解釋和檔案方面的挑戰。所有這一切當中,閱讀史尤以棘手著稱。閱讀活動本身就是一種難于記錄的事物,很少有讀者會把自己在閱讀過程中的所作所為寫下來。有一些讀者會留下頁邊注記或涂鴉,也有一些讀者會以交談或讀書筆記的形式回顧自己的閱讀歷程,但說到閱讀實踐和文本對個體受眾產生的準確影響,相關的證據只能說是極其有限。針對閱讀類型和文化程度類型的歷史研究已經涵蓋關于動機、體驗、技巧、能力、地點和后果的考量,盡管如此,著眼于文本接受的閱讀實踐史仍然有可能脫出書籍接觸史的范疇,在后一個研究領域當中,書籍的物質實體可能會服務于象征目的、投機目的、審美目的、信仰目的、情感目的、性目的或病態目的,又或是其他一些目的,由此得到收集或展示,又或是其他形式的利用。在各種特定環境之下,在各個迥然相異的地點,書籍的占有無需與傳統的閱讀活動產生關聯。

由此可見,本書的顯著貢獻之一是對構成文本的因素進行了重新評估,并且就書籍定義的實質進行了有益的探討。書籍的物質形態對文本所傳遞的意義有著至關緊要的影響,正如麥肯齊在論述“文本社會學”時所說,形式的確能決定意義。盡管這種“決定”通常被誤讀為“影響”,但仍可幫助我們理解,文本形式及閱讀認知條件的變化具有多么重大的意義。印刷書籍的讀者會意識到,其他讀者若是展讀自己正在讀的某本書,讀到的基本上會是“同一本書”,但手寫書籍的讀者即便會產生同樣的意識,他心目中的“同一本書”也跟前者心目中的“同一本書”大不相同。在我們自身所處的時代,事物的內涵不斷變遷,這一事實有助于我們探究,書籍形式與書籍所承載包含的種種符號之間的關系,究竟發生了一些什么樣的變化,各個時代對于這些變化的描述,又有一些什么樣的不同。舉例來說,大眾口中的“text”(文本)一詞,如今已經因“text message”(短信)的出現而有了新的含義,與此相類,數字化的文字處理和短信發送活動遍及全球,不光使“font”(本義為“字模”,近來才有了數字模擬的“字體”之義)一詞得到了新生,還給這個詞增添了新的內涵。而在短短三十年之前,“font”還是個排印新手需要解釋才能搞懂的單詞。

書籍的物質形態往往遭到大刀闊斧的修改,由此衍生全新的意義。新的版本經過重新排版、重新印刷和重新包裝,還可能經過翻譯,添上新的評注或附圖,傳播到四面八方。所有這些都會為文本的變異推波助瀾,使文本觸及散居多國乃至遍布全球的新社群,輾轉流傳許多個世紀,走進各種彼此大相徑庭的文化語境,由此得到重塑。在每個層面,制造商、出版商或編輯的干預可能會在不同類型文本之間、同一作者或類似作者的作品與其他書籍和讀者社群之間建立多種特定時間的關系,在文本流傳過程當中的任何一個環節,生產商、出版商或編輯的干預都有可能改變原有的事態,使文本的各種類型、同一作者或同類作者的各種作品和其他的書籍及讀者群體三者互動,締結局限于特定時間的多重關系;但就單獨一本書的時空演變而言,我們仍有可能厘清這種牽涉更為廣泛、涵蓋文化整體的歷史。這就是我和其他一些人提出的“一本書的傳記”(詹姆斯·塞科德曾指出,書籍并沒有功用之外的獨立“生命”)。無論是否稱之為“傳記”,伊莎貝爾·霍夫梅爾(Isabel Hofmeyer)對約翰·班揚(John Bunyan)《天路歷程》(Pilgrim's Progress)在全球尤其是非洲的傳播和翻譯的評估,已經推進了針對特定作品的時間和空間歷史研究。書籍史強化了微觀史學對我們理解過去所做的貢獻,因為它深化了針對特定文本及其接受過程的研究,常常能帶來十分具體的成果。 另一方面,書籍史還拓寬了學術研究的視野,因為它以盡可能精益求精的方式追溯特定文本的出版和流傳歷程,立意為作家思想的長遠影響編纂一部全球通史。

最后我們說回中國,安·麥克拉倫(Ann McLaren)提出,晚明時期(十六世紀),由于新型書籍紛紛問世,中國發展出了一種適應性強、更為快捷且更具選擇性的新閱讀方式,還培育出了一個與之對應的讀者群體。她認為,晚明中國出現了一種新的閱讀理論,對經典的“精讀”由此變成了“對一類易于獲取、引人入勝、附帶明確實用或教育價值的文本的碎片式泛讀”。與羅爾夫·恩格爾辛(Rolf Engelsing)界定的十八世紀閱讀革命相似,她這個論點也是基于文本的,其中通俗讀本和大眾百科全書被認為可以推動“讀”,亦即對經史子集的深入研討,同時可以抑制只適合于小說戲劇等虛構作品的“看”。另一方面,死記硬背仍然很常見,這種風氣與歐洲同類變化的相似性值得進一步的探究,與此同時,所謂的“覽”——亦即瀏覽插圖——也為比較研究開辟了新的重要途徑。相對而言,亞洲地區各種閱讀策略的演變史尚未得到充分分析,這或許也是在所難免,因為這個課題太過宏大。正如麥克拉倫和丹尼爾·加德納(Daniel Gardner)著重指出的那樣,以往的“學習”涉及一種巨細靡遺的高強度背誦過程,目的是使學生將文本內化。十二世紀末的哲學家朱熹曾講到這種背誦方法,認為它適合用來閱讀儒家經典,有助于培養道德。朱熹將行間注釋融入經典文本,以求揭示更深層次的文本意義,這種指導閱讀實踐的方針被后人不斷復制,固化為一種程式化的“間斷”閱讀和學習模式。這種注釋允許編輯者、作者和讀者一再重塑文本的意義(在綿延幾個世紀中的反復抄寫過程中,更為隱晦的故意改動也可服務于同樣的目的)。這種與文本的對話式互動引領讀者去詮釋文本的意義,作用類似于中世紀和現代早期歐洲讀者對書中那些文本輔助元素的閱讀和背誦。與古典時代和中世紀歐洲的傳統教育一樣,直到清朝末年,中國塾師仍在教導學生硬背經典文本,不必以理解其意義為前提。在我們身處的這個當今世界,文本都在手機上閱讀,問題的答案也可在網上立刻找來,然后又立刻遺忘,以至于記憶的能力(比如記誦詩歌的能力)統統喪失,神經學家也擔心我們大腦(和心理健康)的性質有所變異,有鑒于此,為所有人的利益起見,我們或可重拾那些中國塾師的課徒之法。