14年,歷經5輪演出,覆蓋18萬人次觀眾……1月18日,法語原版音樂劇《巴黎圣母院》迎來在上海文化廣場的第100場演出,創(chuàng)下新的記錄。

“《巴黎圣母院》能達成百場演出記錄的城市并不多,除了巴黎、羅馬、首爾,就是上海,這是一個非常了不起的成就。”制作人尼古拉·塔拉爾說。

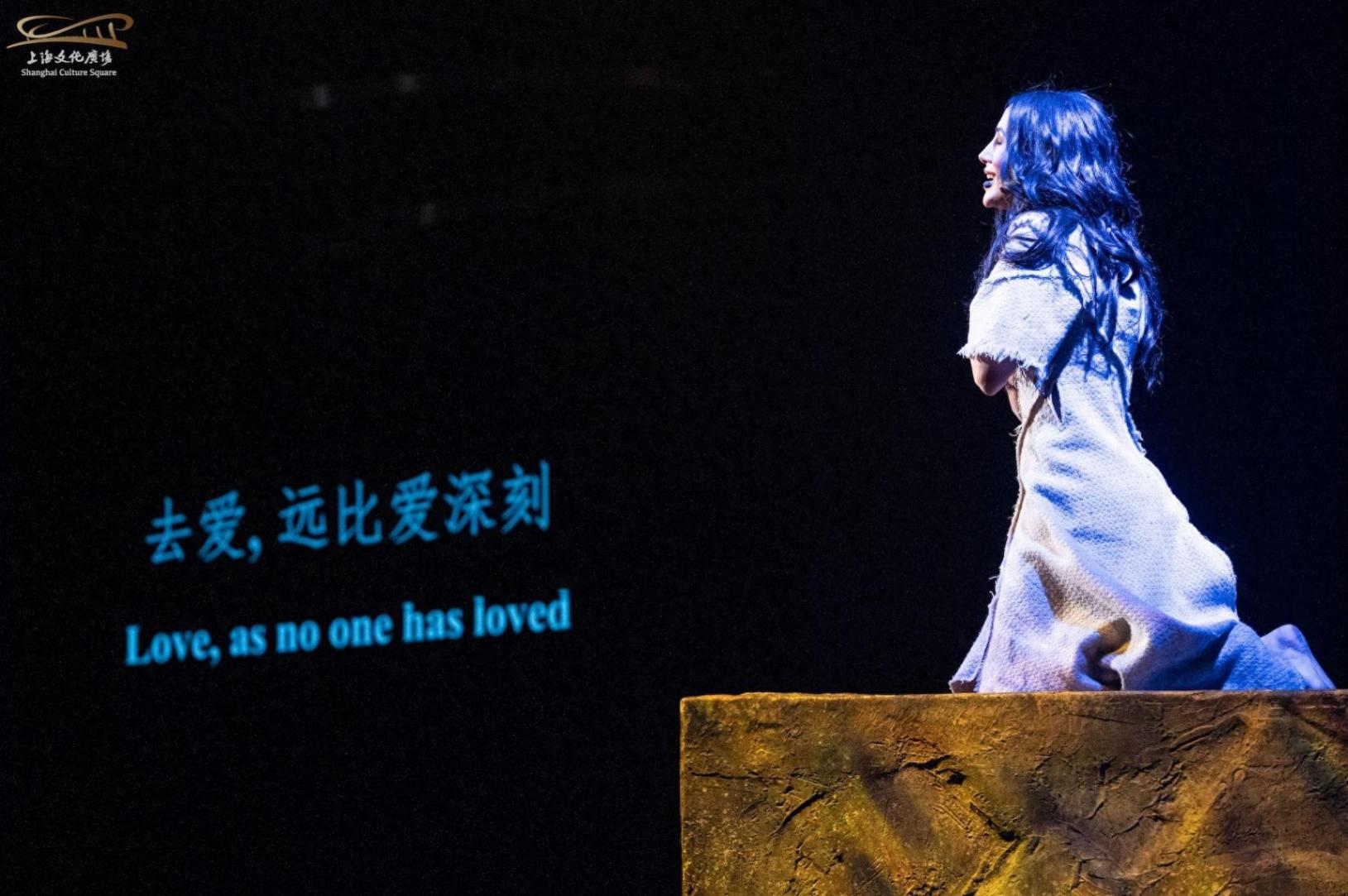

《巴黎圣母院》劇照

法語原版音樂劇《巴黎圣母院》由雨果同名著作改編而來,1998年9月首演于巴黎議會宮,迅速風靡全球。

故事聚焦1482年的巴黎圣母院,三個男人同時對吉卜賽少女愛斯美拉達產生感情——副主教弗羅洛的愛,帶著強烈的占有欲;衛(wèi)隊長菲比斯的愛,輕浮又自私;敲鐘怪人卡西莫多外表丑陋,卻懷著最純潔、最高尚的愛慕……他們在命運的洪流中交織碰撞,共同編織出一場悲劇。

劇中沒有對白、一唱到底,劇情由50余首歌曲串聯(lián)呈現,“唱跳分離”“以歌帶戲”的模式,引領了大部分法語音樂劇的制作和運營方式。“大教堂時代”“美人”“波西米亞少女”“再為我跳支舞”等曲目,也成為觀眾耳熟能詳的經典。

2011年,《巴黎圣母院》作為文化廣場首部年末大戲來訪,連演24場。2019年7月、2020年1月,《巴黎圣母院》兩輪連演40場,場場爆滿。2024年9月,《巴黎圣母院》再度歸來,18場演出,開票即售罄。2025年1月,《巴黎圣母院》再度作為年末大戲登臺,連演30場,依然全部售罄。

《巴黎圣母院》劇照

曾在1998年首演副主教的“丹叔”丹尼爾·拉伏瓦,加盟第五輪上海演出。“我希望永遠演下去,但我不知道我能演多久,每一場演出對于我來說都是‘有生之年的珍藏版’,我很珍惜。”年逾七旬的他說。

“每次到上海,我們就像回家了一樣。”在劇中飾演愛斯美拉達的愛拉達·達妮,已經是上海的常客,每次回來都會被上海觀眾的愛和熱情包圍。每一次,臺上臺下都會一起大合唱“大教堂時代”,讓演員們深深感動,因為這首法語歌曲學起來并不容易。

“這個角色已經成為我生命的一部分,從不會厭煩。”在菲比斯的扮演者達米安·薩格看來,這部劇之所以能成功,是因為展現了人性光輝,“《巴黎圣母院》傳達了很多普世的價值:關于愛、關于痛苦、關于奉獻、關于犧牲……這些價值觀是人類互通的。雨果在創(chuàng)作時,不是以法國人的身份,更多是作為一個人來創(chuàng)造。”

《巴黎圣母院》劇照

十四年來,上海文化廣場從0到1,持續(xù)開拓著法語音樂劇市場。

《巴黎圣母院》憑借其獨具特色的寫意審美、與中國觀眾的情感共鳴,為非英語音樂劇在中國市場的突破,樹立了典范。此后,《羅密歐與朱麗葉》《搖滾莫扎特》《悲慘世界》《搖滾紅與黑》《唐璜》等多部法語音樂劇,相繼來訪,與上海觀眾漸漸形成了正向的循環(huán)。

“我們相信自己的審美,也相信感動過我們的音樂劇會感動更多中國觀眾。”上海文化廣場總經理費元洪說,也有很多在國外很成功的音樂劇,在上海、在中國不一定奏效,關鍵還是要看它的審美能否和中國觀眾吻合和匹配。

值得一提的是,《巴黎圣母院》在上海的五輪演出中,有48場是在近五個月內完成的,且全部售罄, “我相信,第二個、第三個甚至更多的一百場,會等著大家。”費元洪說。

制作人尼古拉·塔拉爾說,法語音樂劇在中國的迅猛發(fā)展,離不開上海文化廣場的獨具慧眼與大力支持,“音樂劇需要很多的投資,做巡演也要判斷市場反應,上海文化廣場總是很有勇氣,作為先行者來引進一些劇目。”

《巴黎圣母院》劇照