“茲山無盡——石虎最后十年布面紙本重彩畫展”開幕式及展覽現場。(03:27)

一代藝術大家石虎(1942-2023)辭世一年多時間了,如何重看石虎,走近石虎,探討石虎對于藝術史的意義?理解石虎對于中國現代藝術的開拓與世界性的意義?

1月18日,大型展覽“茲山無盡——石虎最后十年重彩畫展”于上海海派藝術館開幕,這是石虎辭世后的首個大型展覽,是其在2013年中國美術館大展后的首次公開大型展覽,也是對這位藝術大家的一次緬懷與追念。

展覽現場包括13米多長的巨幅紙本水墨《十八羅漢》、12米長的布面重彩作品《共華圖》等一系列石虎晚年重要代表作品。??????來自海內外的數十位藝術史學者、評論家昨天匯聚上海,通過主旨演講和自由發言等形式,圍繞石虎的藝術史定位、藝術探索追求展開了多角度、多層面的交流與研討,“石虎不僅屬于中國,也屬于世界。”美國芝加哥藝術博物館亞洲拓展事務執行總裁、亞洲藝術部普利茲克專席主任汪濤認為,石虎是一位世界性的藝術家,“我相信,真正的石虎時代還未到來。石虎走在他自己時代的前面,又開啟了未來之路。”

晚年石虎在其13米多長的巨幅紙本水墨《十八羅漢》前,此畫作在展覽中展出

巨幅紙本水墨《十八羅漢》上海展出現場

走進海派藝術館一樓“茲山無盡——石虎最后十年重彩畫展”現場,一種元渾壯闊的氣場始終相伴,石虎高大魁悟的舊影豎立在其巨幅畫作《十八羅漢》前,有桀驁不馴處,然而又有一種平實堅毅。

展出現場

“有時都不相信石虎已經走了一年多了。”中國文化藝術發展促進會主席楊曉陽在開幕式現場深情回憶了與石虎交往的細節后說,“石虎的人生與藝術都難以歸類,但他對人對藝術都有著一腔赤誠,他是一位真正的藝術家,上海海派藝術館‘石虎最后十年畫展’無疑會成為中國2025年現象級的藝術大展。”

中國文化藝術發展促進會主席楊曉陽(左)在展出現場

石虎(1942-2023),1942年出生于河北徐水縣,1958年進入北京工藝美術學校學習,1960年進入浙江美術學院學習,1962年應征入伍當兵六年,1968年任教于北京工藝美術學校,1977年任職于人民美術出版社。1978年作為中國政府代表團中唯一的藝術家隨團出訪非洲13國,次年出版《非洲寫生》畫集在全國產生極大影響,他以其特立獨行與求新求變不斷成為藝術界爭議話題,然而他在借鑒西方當代繪畫觀念和實踐的同時,始終強調中國文化的淵源,并身體力行地進行文化溯源,并以其創作時的直覺、野肆與遼闊,縱橫在重彩、水墨、油畫、書法、詩歌之間,石虎是20世紀八九十年代中國畫壇創新的代表人物之一,在海外畫壇取得巨大成功,成為國際上最有影響力的中國畫家之一。

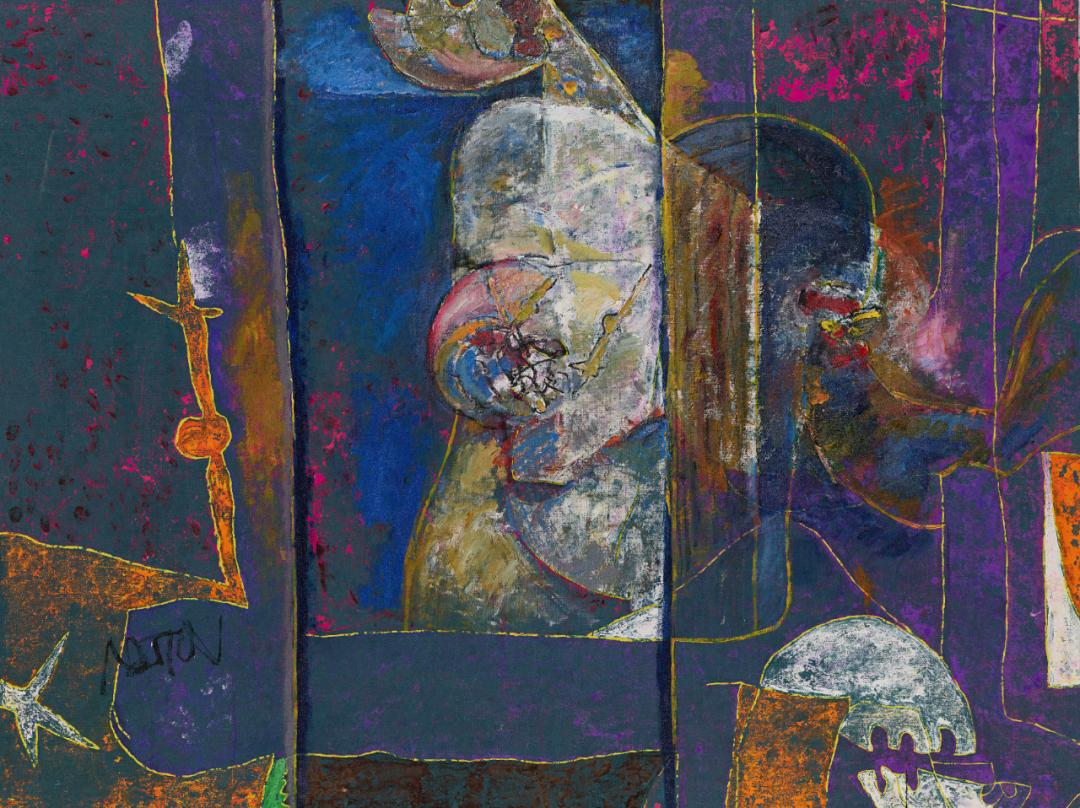

2013年在中國美術館曾舉辦石虎藝術大展之后,石虎幾乎從畫壇消失,后隱居于嶺南和平縣山下村,更加偏重于自己的內心,每天清晨,雞鳴即起,開始創作,繪畫作為其每天的日常記錄,其中呈現的心游萬仞的詩意亦與中國文化的開闊通透一脈相承,共同構造了已至耄耋之年的石虎藝術。在石虎晚年的作品中,一方面可以感受到歷史文化的厚厚沉淀,以及更加成熟的藝術語言和理論體系。在大型繪畫中,他善于用人物、動物形象的解構與重組來建立起他對中國歷史、社會、信仰的理解,以燦爛重疊的色彩鋪陳和錯綜復雜的構圖給觀者強烈的視覺沖擊力。

展出作品局部

知名美術史學家、美術評論家、中央美術學院教授邵大箴十多年前曾撰文《虎虎有生氣——石虎其人其畫》,并認為,石虎是中西融合派中的弄潮兒,“他是和林風眠、關良等一脈相承的。不同于他們的是,他面對的是西方現代思潮更為劇烈的變動,而且,西方現代思潮的積極成果也已經更清晰地顯示出來,但是在借鑒西方繪畫觀念和實踐的同時,石虎始終堅持文人畫的傳統。他創作時尊重的是自己的感覺功能,他似乎胸有成竹,又全然胸無成竹,全憑自己的感覺、感性和內心的需要作畫。許多外國人也像中國人那樣欣賞石虎的畫。外國人之所以欣賞,是因為他們懂得石虎的藝術語言,那是和西畫可以溝通的語言:他們之所以欣賞,大概還因為他們通過石虎的畫,可以增加對中國文人畫的認識和理解。”

石虎被稱為畫壇奇才,東方藝術的當代覺行者,“為天立命”是他的藝術追求;作為一名具有代表性的當代藝術家,他為中國畫走向世界探索著方式。石虎生命的最后10年, 淡出大眾視野,退居嶺南惠州客家山下村。人們不禁好奇會問: 這最后10年的隱居生活給石虎帶來了什么樣的藝術呢?

展出作品局部

此次展覽策展人、芝加哥藝術博物館亞洲拓展事務執行總裁、亞洲藝術部普利茲克專席主任兼中國藝術總策展人汪濤認為,“在石虎晚年的作品中,我們首先感受到歷史文化的厚厚沉淀,以及更加成熟的藝術語言和理論體系。石虎繪畫語言的核心是他的‘象式’與回到漢字的原始造型思維,透過人物、動物、風景、活動的表現,石虎的畫還傳達出他對微觀歷史的觀察體悟。在他畫筆下,人物是他身邊的親人舊友 ,場景是他生活過的居所,活動也是記憶中發生的具體事件,故鄉是揮之不去的綿綿思緒。 石虎的個人史也成為我們這個時代的畫史。他的興奮是時代的興奮,他的悲傷是時代的悲傷,他的抱負是時代的抱負,他的希望也是我們這個時代的希望。”

展覽學術主持顧村言在石虎辭世前曾與石虎進行了長篇對話,他認為,自上世紀七八十年代《非洲寫生》以后石虎在中國藝術史上就一直是一個顯目的存在,而其最后的十年隱于鄉村、回歸內心,以真正的文化自信融會貫通,一手伸向遠古,一手伸向現代,以其定力、直覺與宏闊的創作再一次成就了其藝術創作上的輝煌。

開幕式現場

開幕式現場

當天的開幕式由中國國家畫院研究員、李可染畫院理事長王魯湘主持,先后致辭的包括上海市美術家協會副主席、海派藝術館館長李磊,中國文化藝術發展促進會主席楊曉陽,策展人汪濤,中央美術學院教授、《美術研究》執行主編殷雙喜,中國美術家協會中國重彩研究會會長許俊,展覽學術主持顧村言等。上海西區文化傳媒發展有限公司總經理、海派藝術館執行館長張建華代表藝術館接收捐贈作品。

策展人汪濤發言現場

捐贈現場

主辦方當天策劃組織了“茲山無盡——石虎最后十年畫展”學術交流會,來自海內外的數十位專家學者通過主旨演講和自由發言等形式,圍繞石虎先生的藝術追求、其重彩作品與中國寫意精神的傳承、西方現代藝術對石虎創作的影響、中國文人畫與石虎的水墨追求,以及石虎在書法探索和線條運用方面的成就,展開了多角度、多層面的交流與研討。

學術交流會現場

主旨發言部分由顧村言主持。汪濤在《茲山不盡——天才得以永生》中認為,一位藝術家的完美結局應該是在他手握畫筆,面對藝術的瞬間。石虎的創造力如此豐沛,即使在他生命最后的時刻,創作、創作、再創作仍是他身心的關注與向往,“我相信,真正的石虎時代還未到來。”中國國家畫院研究員、李可染畫院理事長王魯湘則認為,石虎成長于中國改革開放的時代,一方面既有全球意識,又有尋根意識,“他所從事的是一種圖像化的大地人類學,晚年的他是一個自我放逐者,一次次逃離,成就了其藝術的輝煌。”

展出作品《暮歸》

中央美術學院教授、博士生導師殷雙喜從一個大的美術史視野,圍繞融合與轉型論述了寫意大家石虎的求索歷程,“他有著一種濃厚的民族自信,而且在創作中關注人類命運走向。”

中國藝術研究院研究員杭春曉圍繞石虎創作的突圍與形式進行了發言;北京畫院研究員樂祥海結合石虎的創新進行了發言;知名策展人賈廷峰結合石虎的“百變”進行了深入闡述;云南大學藝術與設計學院院長王新就理解石虎的四個視角進行論述;中國美術學院教授王犁就《石虎的意義》進行了發言;浙江傳媒學院教授楊大偉就石虎創作與中國藝術現代化轉型的啟示進行了發言。

1980年代,石虎影響極大《非洲寫生》系列作品 (注:非此次上海展覽作品)

石虎水墨作品(非展覽作品)

《熙煌圖》134×200cm 布面重彩 2017

《窗鳴圖》125×164cm 布面重彩 2016

藝術評論家、畫家許宏泉回憶了與石虎交往的細節后說,“他一位燕趙大地的漢子,也有江南柔情的一面,他可以說是一位藝術的思想者。”

金陵美術館館長、南京書畫院院長劉春杰說:“我從未與石虎見過面,但在2023年9月聽聞他辭世的消息,滿屏悼念,我躺在沙發上忽然流淚了,他用一生的藝術創造告訴我們什么才是真正的藝術!”

學術交流會現場

自由發言部分由藝術評論家石建邦主持,中國文藝評論家協會原副主席毛時安在發言中比較了石虎與海派名家后認為,石虎的作品讓他極其震憾,他的創作中有著一種精神性的指向,且伴隨著中國改革開放的恢宏與壯闊,這樣的開放性應該堅持。

石虎友人、詩人陳鵬舉認為,石虎是個畫家,他不甘于純美術意義上的畫,他的天分在于他要窮盡畫的最內核的那種可能性,讓畫可以和書和詩同日而語。

上海文藝評論家協會副主席張立行回憶了與石虎的交往,并就他的創新特點進行了闡述;中國美術家協會中國重彩研究會會長許俊、浙江大學藝術與考古學院教授王小松、中央美術學院教授邵彥、藝術評論家奚耀藝、蘇州市美協主席陳危冰、畫家一墨、評論家李仲芳、王原等結合各自的研究領域進行了發言。

與會者一致認為石虎先生在藝術創作征途上,始終懷揣著圖新求變的勇氣與決心,他在傳統與現代、東方與西方的藝術叢林中穿梭,汲取各方養分,融合淬煉,最終形成獨屬于自己的藝術標識,“石虎并不僅僅屬于中國,也屬于世界。”

石虎大展導覽,掃二維碼可見

開幕當天,本次展覽策展人汪濤與展覽學術主持顧村言進行了一場直播導覽活動。

十八羅漢,400×1332cm,紙本水墨,2018年

宗和