2025年的第一個完整周,理想重返新勢力品牌銷量榜首,找回了2024年的節奏。

圖/2025年首個完整周銷量排行

來源/互聯網 新能源觀截圖

2024年,理想交出了50.45萬輛的好成績,并累計達成品牌第100萬輛車的交付。這一成就標志著理想汽車在新能源汽車市場中的重要地位,也體現了其在產品開發、供應鏈管理、市場營銷等方面的綜合實力。

然而,2023年,理想銷量同比增加了182.2%。2024年,理想增加了33.1%,急轉直下。這背后,是市場競爭的加劇、消費者需求的變化、產品創新瓶頸等多種因素綜合作用的結果。

面對這樣的市場形勢,近日,理想汽車董事長兼CEO李想在朋友圈發布的一段疑似回應公司2025年出海的言論,引起了業內的廣泛關注。

圖/李想發文

來源/互聯網 新能源觀截圖

業內人士普遍認為,這一言論不僅是對理想未來發展戰略的暗示,更是其為應對國內市場變化所采取的積極應對策略。出海戰略的實施,意味著理想將目光投向了更廣闊的國際市場,尋求新的增長機遇和市場空間。

只不過,出海之路并不容易,其需要面對不同國家和地區的法規政策、市場環境、消費者偏好等諸多挑戰……尤其是在此之前,理想的出海戰略也是飄忽不定。

此次出海,理想能否一鼓作氣,不僅取決于理想應對外部挑戰的策略,更在于其能否憑借自身的技術實力和品牌影響力,在國際舞臺上站穩腳跟,這些都需要時間來驗證。

1. 理想終于要出海了

繼2024年年底大談理想將全面轉型AI公司之后,李想又在2025年開年,坐實了理想出海的計劃。

1月7日,李想在朋友圈轉發了一則短視頻,并配文寫道,“2025年開始,大家將看到越來越多的理想汽車行駛在不同的國家,懸掛著不同國家的牌照”。

這是李想首次如此高調且明確地公布理想的出海計劃。

與眾多自主新造車品牌從三年前甚至更早之前就已經布局海外市場不同,即便李想曾經對外說過,“海外市場是理想必然要進入的市場”,但包括其本人在內的理想高層,對于公司出海的態度和策略一直搖擺不定。

這一點從近三年時間里,頻頻傳出的和理想出海有關的新聞中,也清晰可見。

早在2021 年下半年,就有媒體報道稱,理想已經啟動了出海計劃,首選的市場為美國,并為此組建了一個30人左右的團隊。

只不過,僅僅半年,理想的出海計劃就放緩了,這個30人的小團隊,有的被調去了國內業務部,有的則選擇了離開。

自此之后,理想就走上了一條與同行截然不同的出海之路,與之相關的話題,也在市場上越來越淡。

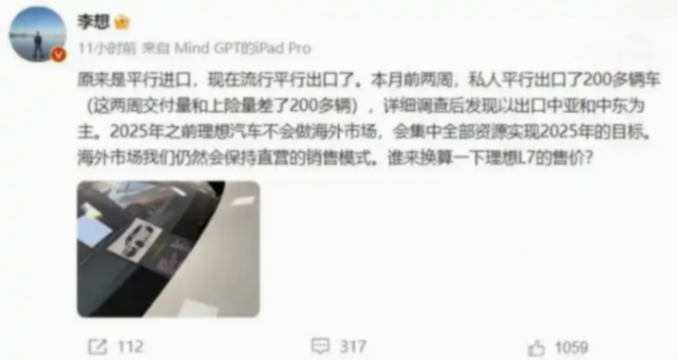

2023年7月,當時還是“大嘴巴”的李想在微博談理想的平行出口時提到,“2025 年之前理想汽車不會做海外市場,會集中全部資源實現 2025 年的目標。”同年10月的理想戰略會上,李想對于出海的看法變得更為保守,“可能2028年之后才會鄭重考慮出海,在此之前以平行出口為主。”

圖/李想微博

來源/互聯網 新能源觀截圖

可就在戰略會之后僅一個月,晚點Auto就獨家報道了“理想汽車計劃在 2024 年開啟出海,首批進入的市場為阿聯酋、沙特等中東國家,還可能包括部分北非國家。首批出海車型為理想 L9”。

對于這一消息,理想方面沒有肯定也沒有否定,而是選擇了沉默。但從日后理想的發展路徑來看,其確實沒有在2024年開啟真正的出海計劃,而是繼續保持著平行出口。

此后,市場上的討論聲量變大了,更是有不少媒體紛紛聲稱拿到了理想內部消息,似乎先人一步掌握了理想是否出海的動態。諸如“理想放緩出海,聚焦資源搶占國內市場”“理想汽車成立了出海一級部門,負責人為王進,向理想汽車銷售與服務高級副總裁鄒良軍匯報”。

但上述關于理想出海的內容,似乎都沒有得到理想的確切回應,直到今年年初,李想的那條朋友圈。

對于理想塵埃落定的出海計劃,一位理想L9車主直言,自己所在的車主群,大家都很期待理想能在海外市場取得成功,“自主品牌在國際市場的形象得到提升肯定是自豪的,但對于車主來說,更重要的還是開著一輛全球化品牌的車,更有面子。”

圖/理想L9

來源/互聯網 新能源觀截圖

但業內人士的看法則沒有車主那么樂觀。

對理想頗有研究的新能源汽車行業從業者子蘇(化名)直言,理想在增長勢頭最猛的時候,出海戰略卻搖擺不定。如今,在國內新能源汽車的市場競爭愈發激烈,以及理想遇到增速挑戰時,反而加速出海,不得不讓人想到,理想是在急于尋找新的增速計劃。

“但出海的挑戰更大,不同國家的法規政策、消費者需求等,都和國內有著很大差異。2024年理想在國內的表現整體來看,并不盡如人意,此時出海,是不是最佳時機,值得商榷。”子蘇進一步表示。

2. 出海時機成熟?

恰如上述人士所說,理想出海態度出現較大變化背后,與理想汽車增速出現挑戰,國內壓力倍增緊密相關。

2024年初,理想聲勢浩大地為旗下首款純電車型理想MEGA舉辦了上市發布會。然而,隨后理想MEGA的銷量卻并未如這場發布會所期待的一樣“大賣”,而是成為理想銷量的滑鐵盧產品。

圖/理想MEGA發布會

來源/互聯網 新能源觀截圖

純電產品失利后,理想推遲了其他純電車型的上市時間,并將此前高調定下的80萬年銷目標多次下調。2024年3月,理想將全年銷量指引下調至56萬至64萬輛,到第二季度業績會上,理想有信心完成的年銷目標再次下滑至50萬輛。

從最后的結果上看,理想確實完成了這一目標,但其過程之艱難不言而喻。

除了自身產品失利外,市場的競爭也是理想銷量增速下滑不可忽視的因素。

2024年,增程動力車型成為國內新能源汽車品牌的“香餑餑”,此前對其嗤之以鼻的車企紛紛推出搭載增程動力的車型。尤其是隨著零跑在2024年的異軍突起,理想的直接競爭對手也從問界,變成問界和零跑。

在如此激烈的競爭下,理想仍舊在2024年實現了品牌成立之后首個百萬銷量的達成。但基于現實因素,理想的下一個百萬輛,或許不會來得很快,所以尋找更大的市場成為理想不得不去做的事情。

圖/理想達成百萬銷量

來源/互聯網 新能源觀截圖

事實上,對于李想突然官宣出海的決策,業內人士也都并不算意外。

近兩年,雖然理想沒有像更多自主品牌那樣去海外建廠,和經銷商合作,但平行出口一直存在,且平行出口到海外的車,口碑也都很好。

早在2023年7月,李想就透露“本月前兩周,私人平行出口了200多輛車,出口以中亞和中東為主。”

到了2024年初,這一數字已經增長至3000輛規模。李想在個人社交平臺透露,理想全年平行出口量能超3萬輛。

數量之外,海外用戶對理想的產品也是好評不斷。一位德國消費者在知道理想L7的售價是5萬歐元后直言,“我震驚了。它的質量很好,同級別產品至少要賣到10萬歐元。如果這輛車能2025年在歐洲上市,我會密切關注。”

在海外市場積累了一定的口碑之外,理想近期的一系列動作,也被看成在為出海鋪路。

比如,在中東地區,理想加速與當地能源公司合作,建設充電樁,以提供更便捷的充電服務,降低消費者的補能焦慮;在新能源汽車已開啟智能化競爭的下半場,李想高調宣布公司全面轉型AI的戰略,并圍繞人工智能打磨了“理想同學”和自動駕駛兩個核心產品。

值得一提的是,2024年10月,寧德時代發布了專為增程式混合動力車型量身打造的全新電池品牌“驍遙”。隨后,理想率先成為驍遙電池的落地車型品牌,頗有“強強聯合”奪取市場份額的意思。

據悉,該電池續航可達400公里以上,并支持4C超充,10分鐘即可補充280公里續航。

如此來看,此時決定出海的理想,頗有“天時地利人和”的意思。

3. 要“全球領先”,這一戰必須贏

作為理想汽車的創始人,李想一直被看成頗有野心的創業者。

在2024年底的“理想 AI Talk”訪談上,李想毫不掩飾地提到,做汽車之家,是自己人生中最大的一個遺憾。

“我們在移動互聯網時代,選了一個非常垂直的領域,雖然你做得很好,但是某種程度的時候你可能為了一棵樹,錯過了一個森林,所以在選擇進行第三次創業的時候,我很重要的一點是,我要選擇一個森林,我要做那個森林里最大的,無論它需要我經歷什么樣的困難,我絕對不只做一棵樹了。”

圖/理想 AI Talk訪談

來源/互聯網 新能源觀截圖

因此,出海,不僅是理想尋求銷量增速的另一條曲線,更是實現其創始人愿景的必由之路。

只是,海外市場的開拓并非易事。

2024年以來,包括奇瑞、長安、吉利、蔚來、小鵬、零跑等在內的多個自主品牌,都陸續在歐洲投放了更多車型。

但銷量不盡如人意的同時,需要承擔的資金壓力卻很大。

特別是2024年以來,歐美陸續提高了關稅。美國方面發布信息稱,2024年,中國電動汽車出口到美國的關稅將從25%提升至100%。

圖/美國加征中國電動汽車關稅

來源/互聯網 新能源觀截圖

而歐盟委員會已經對從中國進口的電動汽車征收了為期五年的反補貼稅,中國汽車制造商需要支付的關稅從17%- 35.3%不等。

當然,辦法總比困難多,為了拿下出海這場關鍵戰役,理想也一直在積極采取多種策略。

此前理想汽車高級副總裁鄒良軍表示,海外會堅持直營模式,將在中亞和中東建立專門的售后服務網絡。不過也有媒體報道,理想的出海策略是在當地招募經銷商,因為直營體系建立面臨的挑戰很大,理想計劃在已經有過市場驗證的地方賣車。

與此同時,理想也在產品本地化、售后服務等方面下更多的功夫。如,因地制宜,為出海設計專門的車型;加大研發投入,推動智能化和電池技術的創新,以提升產品的競爭力和用戶體驗。

子蘇認為,理想汽車的出海戰略已經從“試水”階段逐步轉向“深耕”階段。一方面,從其在中東和中亞等市場的布局和動作來看,這些地區對新能源汽車的接受度較高,且市場潛力巨大,顯示出了一定的策略性和前瞻性。

另一方面,理想汽車深知,出海并非簡單地賣車,而是要深入了解當地市場需求和消費習慣,因此也對產品進行了針對性的產品設計和功能優化。這在一定程度上,會降低其產品在海外市場“水土不服”的問題,提高產品的市場適應性和競爭力。

但能否一炮而紅,還要看理想能否在不同市場中靈活應對挑戰,從而盡快提升品牌認知度和市場份額。答案,在2025年揭曉。