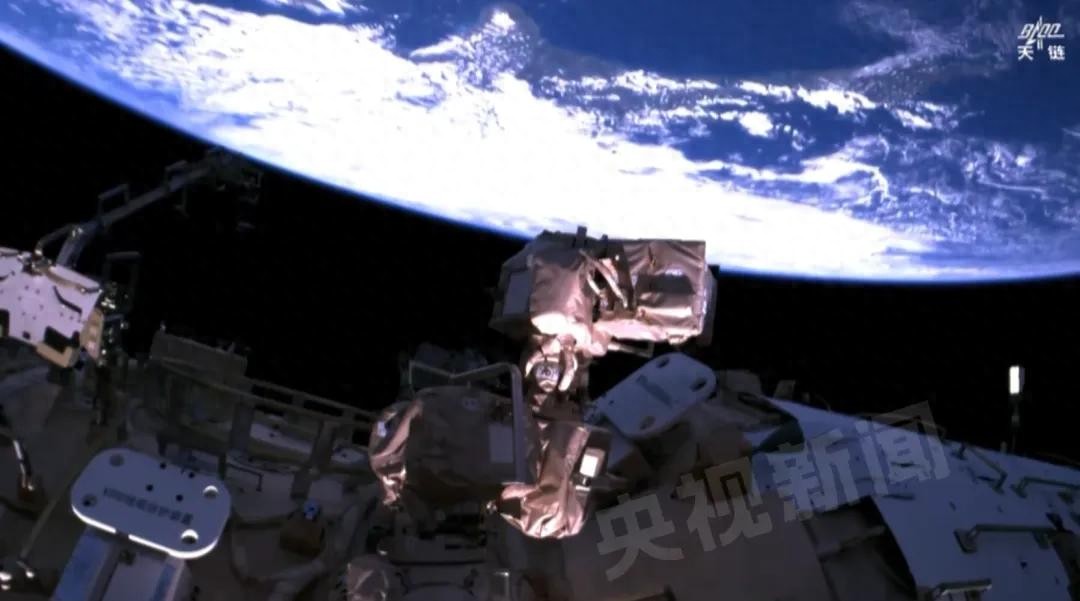

同樣是刷新記錄,美國那邊刷新的是被困空間站記錄,我們刷新的是太空行走記錄。就在美國宣布兩名宇航員返航時間將再次延遲的同時,中國航天員悶聲干大事,在空間站外一待就是9小時,直接刷新了美國保持了23年的記錄。

長時間太空行走,要解決不少的問題。

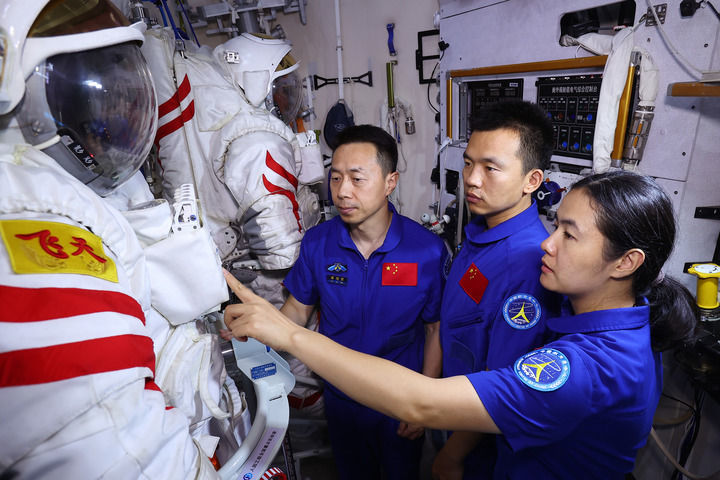

第一道門檻便是裝備——航天服。這并非普通的衣物,而是一件“微型航天器”。航天員穿著它,不僅僅是在防護,更是在挑戰極限。

我國的第二代“飛天”航天服堪稱太空戰袍的巔峰之作。這套裝備不僅能隔絕極端溫度、防御宇宙射線,還能抵御微隕石的襲擊。更令人驚嘆的是,它的液冷系統為航天員提供了穩定的溫控,確保長時間出艙作業的舒適性。

相比之下,美國23年前的航天服雖然已是技術的佼佼者,但在維生系統和耐用性上顯然無法與我國現役航天服匹敵。尤其是這次,航天服明明標稱支持8小時,卻成功實現了9小時6分鐘的突破!這正是中國科學家一貫的套路,公布出來的都不是最頂尖的,始終有所保留啊。未來,我們完全有理由相信,10小時、12小時甚至更長時間的太空行走很快就會安排上。

裝備之外,太空行走的另一個巨大挑戰來自失重環境。與地球不同,在太空中,航天員每一步都不能依靠重力支撐,而是要靠手握扶手、小心移動身體。這種環境下,哪怕一個小小的動作失誤,都可能讓航天員失去控制,甚至導致危險。

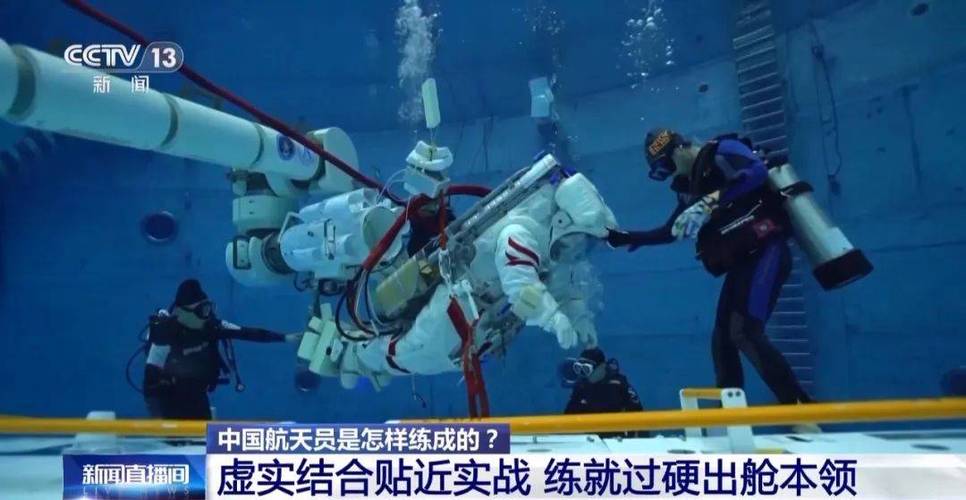

為了適應這一點,航天員需要在訓練中反復模擬太空環境,鍛煉手、手腕和手臂的肌力與耐力。在地球上,手腕的力量可能只是簡單的工具使用需求,但在太空中,它卻是攀爬、固定身體的關鍵。

航天員在太空行走時的大部分時間,其實都用于從一個作業點移動到另一個作業點。這看似簡單,卻是一門技術活。他們需要慢慢地、小心翼翼地推動自己,避免與飛行中的物體接觸,防止產生不必要的旋轉。這種“慢而精準”的動作控制,不僅是體能的考驗,更是心理素質的極限挑戰。

第三個巨大難題是艙外環境的極端惡劣。在太空中,航天員不僅要面對無重力的生理挑戰,還要經受太陽輻射、宇宙塵埃和微隕石的威脅。每一次太空行走,都可能面臨紫外線灼傷和高溫低溫的交替侵襲。

更為關鍵的是,長時間的失重會擾亂人體的血液循環、運動系統和平衡能力。這種生理紊亂可能導致航天員頭暈目眩,甚至無法順利完成任務。這也是為什么每一次太空行走,都需要航天員在地面進行數百小時的體能訓練和適應性訓練。

既然這么困難,為什么還要挑戰長時間的太空行走?

這不僅僅是為了打破紀錄,更是為了奠定未來航天探索的基礎。太空行走是實現一系列關鍵任務的必需手段。

航天員通過太空行走完成空間站的組裝與擴建工作,使其成為科學研究和國際合作的核心平臺。組裝好的空間站,也不是永遠不出問題,那么在太空中修復損壞的設備或航天器,是保持航天任務持續進行的保障。此外一些回收、維護甚至釋放衛星的工作,也需要航天員親手完成。