近日,多家醫院宣布,將AI醫療落地到醫院診療場景中。AI技術將為醫療領域帶來哪些變化?“AI醫生”能給人看病治病嗎?

日前,全國首個“AI兒科醫生”在國家兒童醫學中心北京兒童醫院正式上線應用,這名存在于虛擬世界里的“兒科醫生”,承擔的角色主要有兩個:

一個是專家的臨床科研助理,幫助醫生快速獲取最新科研成果和權威指南;

另外一個是輔助醫生進行疑難罕見病的診斷和治療。

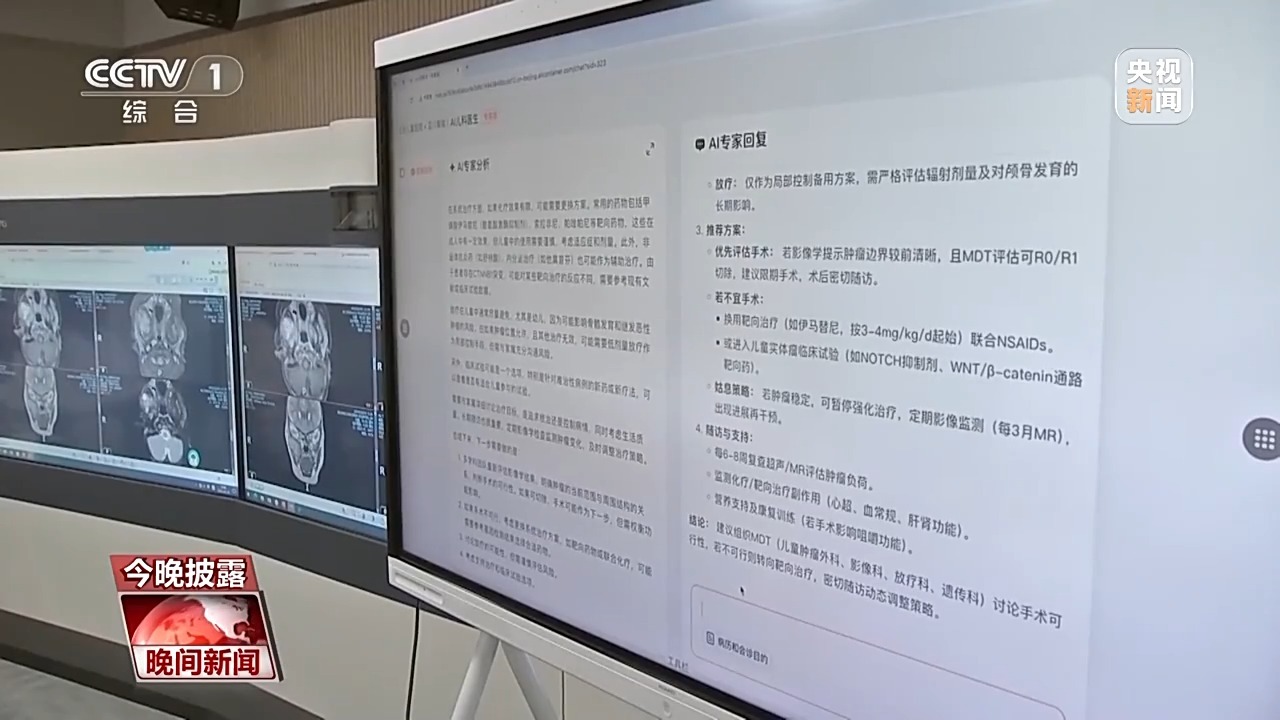

就在本月20日,多位身穿白大褂的知名專家,和身穿黑色工裝服操作下的“AI兒科醫生”,共同為10名患兒進行疑難病多學科會診。

就在專家們討論的同時,桌子的這一邊,工程師將患者的病歷資料輸入大模型中,“AI兒科醫生”也給出了治療方案:手術加化療。

記者觀察到,10名患兒的診斷中,AI兒科醫生給出的建議與專家組會診結果吻合度較高,有時AI兒科醫生還會通過患者病例報告里的某個單項指標,給治療方案增加特別提示。

不同于通用AI大模型,醫學專業領域的大模型需要更多維度的精準數據。為此,國家兒童醫學中心將300多位專家的臨床經驗及數十年高質量病歷數據,整合進大模型中,從而把“AI兒科醫生”訓練得更專業、準確。

國家兒童醫學中心主任 北京兒童醫院院長 倪鑫:我們在研發兒科AI醫生初衷,當時提出“雙醫生制”。我們所有的結果跟AI相互提醒,AI對于整個醫生團隊就是輔助和朋友。

人工智能在醫療領域還有一個功能是預判,相當于醫學檢測多了一把“尺子”。在北京協和醫院,工作人員正在為陳女士做三維步態評估。

去年以來,陳女士左側肢體發抖、發僵,走路越來越困難,醫生懷疑她是神經系統疾病。高速攝像機記錄下了陳女士的運動過程,然后交給人工智能系統去評估。

一直以來,神經系統疾病在臨床上不同醫生的評估結果存在差異,容易出現誤診、漏診。“面向神經系統疾病預警的智能人機交互關鍵技術”,通過多維評估體系,助力阿爾茨海默病、帕金森等神經系統疾病的早期診斷。

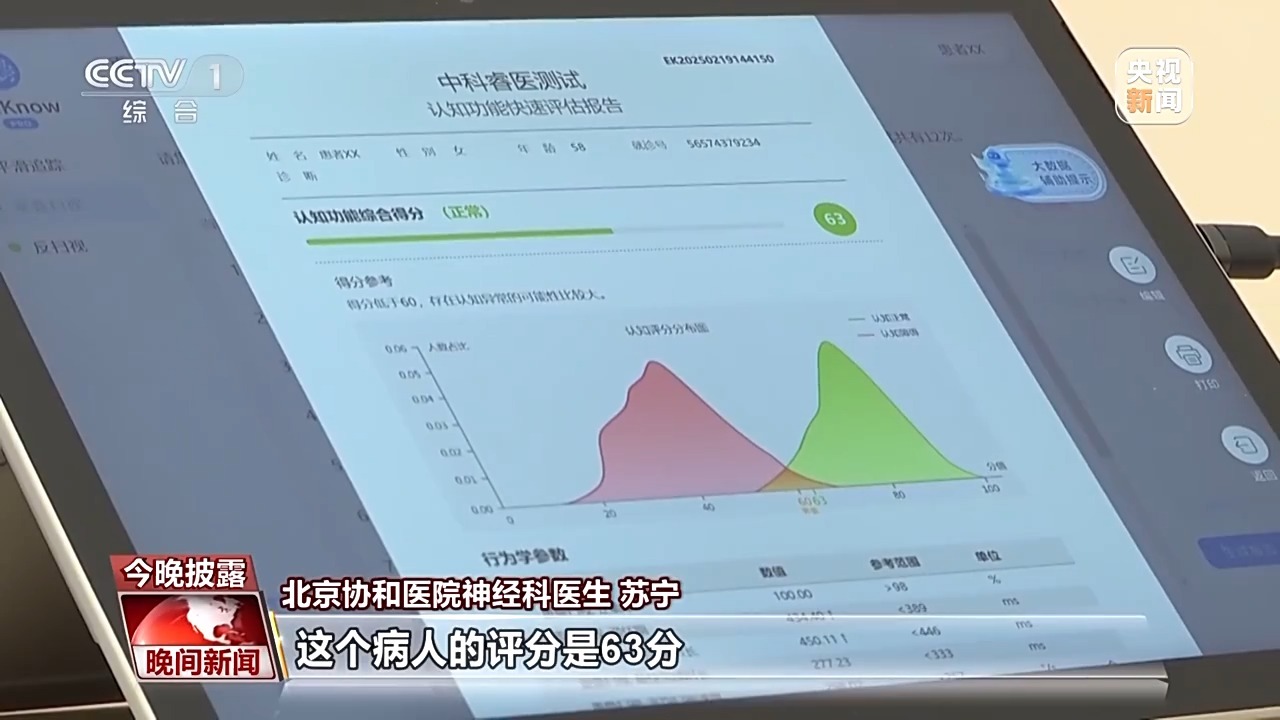

北京協和醫院神經科醫生 蘇寧:這個病人的評分是63分,有可能是在認知障礙的早期。

截至目前,這套系統已完成10多萬例神經功能檢測,為臨床精準診療提供參考依據。

北京協和醫院神經科主任 朱以誠:比如說我一年前看了一個帕金森的病人,我不記得他一年前在我面前是什么樣子了,我沒有一個量化值,但機器都記下來了。它作為一個長程隨訪的測量工具是非常有用的。

“AI醫生”來了

如何輔助醫療?

如今在康復醫療領域,人工智能技術已經實現多方面的應用。在杭州,這個外骨骼機器人,正在幫助殘障人士進行康復訓練。朵朵十七歲時,一次意外摔傷令她下肢癱瘓。經過康復訓練,朵朵的身體一天天好轉。

心理咨詢和心理教育領域也正在牽手人工智能。北京大學第六醫院的“北小六”機器人已經在多地上崗,它能先和用戶進行幾輪AI對話,判斷用戶在認知、情緒、行為、人際關系等領域存在的問題,并評估問題的嚴重程度并給出相應建議,或提示用戶到醫院精神科接受進一步治療。