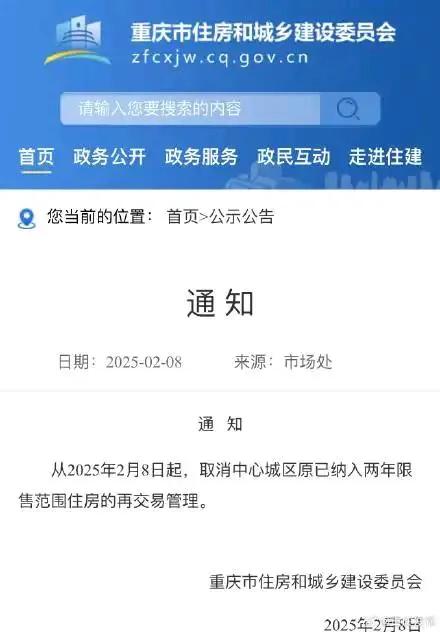

重慶市住房城鄉建委官網發消息稱,從2025年2月8日起,取消中心城區原已納入兩年限售范圍住房的再交易管理,這意味著重慶樓市全面解除住房限售。

自2023年8月以來,重慶一紙新政震動全國房地產市場——全面解除執行6年的住房限售政策。這座西部唯一的直轄市,在"房住不炒"主基調下率先按下政策"重啟鍵",猶如在平靜的湖面投下一顆石子,激起的漣漪正快速擴散至全國。

一、政策松綁:從"限"到"放"的180度轉彎

2017年重慶首次祭出限售政策時,樓市正處于狂飆突進階段。新建商品住宅價格同比漲幅突破15%,投資客持現金橫掃渝北、兩江新區樓盤,"茶水費""號頭費"等亂象頻現。彼時政策精準打擊短期炒房:新購商品房取證滿2年方可轉讓,二手房同樣設置交易年限門檻。

時隔六年,解除限售的官方解釋是"促進房地產市場平穩健康發展"。但數據揭示著更現實的背景:2023年上半年重慶商品住宅成交面積同比下降28%,庫存去化周期攀升至18個月警戒線,二手房掛牌量突破20萬套創歷史新高。這座常住人口超3000萬的超級城市,正經歷著"土地財政依賴癥"的陣痛。

二、解禁背后的三重博弈

1. 土地財政的"續命"需求

2022年重慶土地出讓金同比縮水48%,多個區域出現土地流拍。在軌道交通建設、城市更新等千億級投入壓力下,激活樓市成為地方財政的必然選擇。解除限售釋放改善型需求,帶動二手房交易活躍度,最終傳導至土地市場,形成"政策松綁-交易回暖-房企拿地"的循環鏈條。

2. 房地產企業的"輸血"通道

重慶聚集著龍湖、金科等本土房企巨頭,2023年中期財報顯示,TOP10房企在渝項目平均去化率不足60%。限售解除后,開發商可通過存量房交易加快資金回籠。某房企營銷總監透露:"項目周邊二手房流動性提升5%,就能帶動新房去化提速15%。"

3. 金融風險的"拆彈"嘗試

截至2023年6月,重慶個人住房貸款余額突破1.2萬億,二手房交易凍結導致部分高杠桿購房者陷入流動性危機。政策松綁客觀上為"斷供潮"提供了緩沖空間,某股份制銀行信貸部負責人坦言:"允許房產自由流轉,相當于給次級貸款上了道保險。"

三、市場反應的"冰與火之歌"

新政實施首周,重慶二手房單日新增掛牌量激增300%,但成交轉化率僅0.8%。江北嘴某中介門店店長形容:"就像突然打開泄洪閘,但水流卻找不到出口。"核心區優質學區房出現5%-8%的試探性漲價,而西永、茶園等新興板塊的次新房掛牌價普遍下調3-5萬元。

開發商反應呈現明顯分化:龍湖迅速推出"以舊換新"計劃,購房者憑二手房買賣合同可鎖定新房優惠;某閩系房企則緊急叫停原定的降價促銷方案。資本市場的反應更為直接,重慶本地房企股價三日平均漲幅達12%,但房地產ETF資金卻呈現凈流出態勢。

四、蝴蝶效應:一場牽動全局的壓力測試

作為西部經濟重鎮,重慶的政策轉向具有風向標意義。成都、西安等新一線城市已出現政策松動傳聞,某中部省會城市住建局官員透露:"正在密切監測重慶市場數據,解禁效果將決定后續跟進步伐。"

但這場實驗也面臨多重考驗:二手房集中入市是否加劇價格踩踏?投資客卷土重來如何防范?中國房地產數據研究院監測顯示,新政后重慶投資性購房占比已從15%回升至22%。某炒房團成員在社交平臺直言:"兩年限售解除,我們的資金周轉周期可以縮短40%。"

五、長效機制構建的"重慶樣本"

在政策工具箱中,重慶保留著差異化信貸、限價備案等調控手段。住建部門內部文件顯示,正著手建立"異常交易監測系統",對單日多次變更掛牌價、短期頻繁過戶等行為進行預警。重慶大學城鄉建設與發展研究院建議,應同步推進房地產稅模擬評稅試點,為后續政策儲備"后手棋"。

值得關注的是,本次政策調整恰逢重慶獲批建設西部金融中心。在"渝地通"不動產登記平臺上,已有金融機構試點"帶押過戶"服務,這或許暗示著房地產將從交易市場向資產運營市場轉型的新路徑。

結語:在松綁與堅守間尋找平衡點

重慶的限售解禁不是簡單的政策回調,而是在"穩增長"與"防風險"之間的精準平衡術。當樓市調控從"外科手術式"的硬約束轉向"中醫調理式"的軟著陸,考驗的不僅是市場自我調節能力,更是城市治理的智慧。這座曾創造"地票制度"改革奇跡的山城,正在為全國樓市轉型探路。而對于普通購房者而言,或許該記住住建部專家的忠告:"政策永遠在動態調整,住房終究要回歸居住本質。"